LES INSCRIPTIONS DE LA PORTE DE LA FRANCHISE A SAINT-RAMBERT-EN-FOREZ, Communication de Mme Thérèse Oziol, BD, Tome LXV, Montbrison, 2006, pages 341 à 350.

En 1998, Chantal Delomier et Christian le Barrier, archéologues à l’A.F.A.N., sont sollicités pour intervenir à Saint-Rambert avant que ne soient effectués des travaux de consolidation prévus sur la Porte de la Franchise .

Le bourg de Saint-Rambert est entouré au XIVe siècle d’une enceinte fortifiée et abrite un prieuré lui-même protégé par un mur plus ancien. La porte de la Franchise permet l’entrée dans l’espace du prieuré, ouvrant sur un axe nord/sud qui passe devant l’église Saint-André, (église du couvent) et l’église Saint-Jean-Baptiste (paroissiale à l’origine).

D’après Chantal Delomier, la porte daterait du XIVe siècle, époque des aménagements de défense pendant la guerre de 100 ans. Elle aurait été construite au moment de l’érection de l’enceinte urbaine, serait située en avant de l’escarpement de l’enceinte monastique et devrait reprendre l’emplacement d’une porte plus ancienne. En l’absence de fouilles de plus grande envergure, il n’est pas possible de préciser comment s’articulent mur d’enceinte et porte. Elle est actuellement flanquée de deux maisons à pans de bois ; la maison ouest, qui a fait l’objet de datations dendrochronologiques, paraît avoir eu plusieurs phases d’aménagement entre le milieu du XVe siècle et le premier tiers du XVIe.

La partie haute de ce monument est constituée d’une pièce rectangulaire, d’environ 16 m2, qui s’appuie sur le mur de la maison est, surplombe au nord la rue et communique, par une petite porte située dans son angle nord-ouest, avec la maison ouest. Elle est éclairée par une fenêtre au nord, dans l’enfilade de la rue.

Les études, notamment les études dendrochronologiques menées en 1999, montrent qu’il faut dater cette pièce de la deuxième partie du XVe siècle. Cette date est confirmée par le type d’enduit que les ouvriers ont mis au jour en piquant la maçonnerie des murs intérieurs, un enduit stuqué à la chaux, très lisse et très fin. Des sondages archéologiques effectués au scalpel sur les faces internes des murs nord et ouest ont permis un certain nombre de découvertes : à droite de la fenêtre, des dessins apparemment floraux et un blason hâtivement et incomplètement dessinés ; à gauche de la fenêtre et sur le mur ouest, quelques phrases écrites en grec. Chantal Delomier fit très précisément le relevé de ces inscriptions et, comme elle n’était pas helléniste, elle m’en confia l’étude.

LES INSCRIPTIONS :

Car il s’agit bien d’inscriptions grecques.

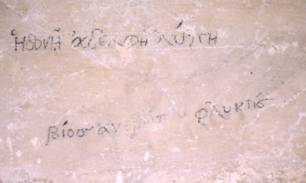

Elles ont été tracées au charbon de bois, en lettres minuscules d’environ 5 cm de haut, avec les esprits et les accents qui conviennent à un texte grec correct. L’une d’elles a même fait l’objet d’un réglage de lignes, à la pointe sèche, comme il était d’usage pour recopier des manuscrits. Sur le mur ouest, enfin, on aperçoit en lumière rasante des signes qui sont peut-être des lettres d’alphabet romain, tracés eux aussi avec une pointe sèche et qui sont difficilement déchiffrables. On peut lire :

– sur le mur ouest, entre deux lignes de réglage : hèdonèi adelphè lupè, que l’on peut traduire : au plaisir, il est une sœur, la douleur.

– sur le même mur, en dessous de la première inscription : bios anthrôpou phluktis, c’est-à-dire: la vie de l’homme est une pustule. Les dernières lettres forment une ligne ascendante car l’enduit présente une irrégularité.

– sur le mur nord, à gauche de la fenêtre: Tôi kairôi douleue. Mot à mot » Sois l’esclave de l’événement « , traduction qu’il faudra préciser.

Cette dernière inscription est accompagnée d’une date et d’un dessin . Laissons pour l’instant ce dessin. Quant à la date, plutôt que 1528 lu dans un premier temps, il paraît préférable de voir 1538.

COMMENTAIRE LITTÉRAIRE :

Devant la qualité formelle de ces graffiti, on pense que leur auteur a soit copié un livre, soit récité quelques phrases imprimées et mémorisées, soit composé lui-même des maximes.

Le premier mouvement consiste à consulter les recueils de proverbes grecs (parémiographes), et à dépouiller les Maximes des 7 sages. Ces recherches trop ciblées ont été vaines et nous n’avons pas ici, semble-t-il, de vrais-bons proverbes, transmis intacts.

Nous savons cependant que l’amour de la sentence se perd dans la nuit des temps: nous en connaissons plus de 700 en grec ; chez les latins, les proverbes grecs étaient très connus : Cicéron, le premier, en émaillait sa prose, en les traduisant en latin. Au Moyen-âge, ce type de formulation est dans toutes les bouches du laboureur … à l’écrivain le plus austère. Les enfants possèdent des cahiers où ils recueillent des préceptes. Ce goût ne faiblit pas au XVIesiècle, bien au contraire, avec la découverte de Sénèque et de Marc Aurèle. On peut évoquer à ce propos le témoignage d’Antoine du Verdier et d’Antoine de Laval, écrivains foréziens, et surtout celui de Marcelin Allard qui crée des proverbes.

Mais la plupart du temps, ces sentences ne sont pas nées ex nihilo.

Examinons celle qui fait allusion à cette soumission devant l’événement. Les expressions voisines que l’on a pu relever (Maxime des Sept sages, Stobée) font davantage appel à la disponibilité, voire à l’opportunisme : apokrinou en kairôi : » Sois disponible à l’événement « , kairon prosdekou : » Accueille l’occasion favorable « .

Et il faut prendre garde que le verbe douleuein peut aussi renvoyer à l’idée de » serviteur » (et non d’esclave) dans un contexte chrétien. Aussi ne sommes-nous pas étonnés de trouver dans Paul, Epître aux Romains : Tôi kairôi douleuontes, c’est-à-dire attentifs à l’occasion opportune, au service du Seigneur.

Le plaisir a une sœur, la douleur.

Dans la langue grecque classique, chez Platon particulièrement, on trouve les deux termes, plaisir et douleur associés. Par nature, plaisir et douleur sont nés ensemble. Ou bien l’un peut engendrer l’autre : Fuis le plaisir qui engendre la douleur (Mantissa proverbium I, 65).

Mais l’association des deux termes par le mot sœur n’est pas non plus inconnue : Esope, dans sa fable Les pêcheurs qui ont pêché une pierre, fait parler un vieillard qui dit aux pêcheurs dépités Cessons de nous affliger, mes amis, car la joie, paraît-il, a pour sœur le chagrin.

C’est donc tout au coeur d’une fable qu’il faut chercher cette sentence. Remarquons qu’elle devait être connue comme telle des anciens puisque le fabuliste n’omet pas de dire » paraît-il « . Quant à la morale qu’en tire Esope à la fin de la fable, elle se présente sous la forme : après le beau temps, l’orage, nettement moins optimiste que notre adage après la pluie, le beau temps.

L’histoire de la tradition ésopique est très touffue. On peut résumer en disant que les recueils ésopiques n’ont cessé depuis l’époque grecque classique d’être transmis, corrigés, augmentés. Les copistes chrétiens eux-mêmes n’ont pas hésité à rajouter des « notes chrétiennes ». Quant aux érudits du XVIe siècle, ils n’en ont pas donné moins d’une douzaine de versions françaises. Il faut particulièrement mentionner Étienne Valancier qui s’en inspira largement en composant ses dizains et sonnets mythologiques.

Reste la dernière inscription : La vie est une pustule.

Le terme phluktis n’est pas un mot de grec classique ordinairement employé ni par Aristophane ni par les Tragiques (ils usent d’un autre mot de la même racine). C’est en revanche celui des médecins, Hippocrate et Galien. Mais c’est aussi celui qui apparaît dans la Bible, au chapitre de l’Exode pour parler de la sixième plaie, des pustules qui bourgeonnent sur les bêtes et les gens après la pluie de suie. Puis ce terme se retrouve chez Saint Jean Chrysostome, Grégoire de Nysse, etc. Mais il semblerait qu’il faille s’en tenir à l’influence de la Bible, car les éditions de ces textes ne se développent guère avant 1610.

L’auteur de ces graffiti nous apparaît donc comme un bon helléniste, capable de traduire sa pensée avec précision, en philologue qui a fréquenté aussi bien les auteurs profanes que la Bible et le Nouveau Testament. Notons que s’il est pessimiste, il est aussi résigné.

Ainsi, après avoir interrogé les textes eux-mêmes, peut-être conviendrait-il de les replacer dans leur » contexte matériel » et » intellectuel » pour tenter de connaître les lieux et les circonstances qui ont permis ces réflexions aussi savantes que désabusées.

SAINT-RAMBERT EN 1538 :

A cette époque la porte qui s’ouvre sur le prieuré est bien celle de la Franchise. Son nom fait référence à la charte d’affranchissement octroyée par les comtes du Forez aux habitants de la ville au XIIIesiècle. Le prieuré de Saint-Rambert et la ville qui s’est développée dans la première et la deuxième enceinte appartiennent à l’abbaye bénédictine de l’Ile-Barbe, située au nord de Lyon. Après la richesse du XIIIe siècle, les catastrophes du XIVe siècle, et même les pillages dus aux » Tard-Venus » en 1420, Saint-Rambert est redevenu prospère. Ville et prieuré accueillent avec faste François Ier le 24 avril 1536 pour fêter le rattachement du Forez à la couronne. La légende dit même que le roi se serait reposé dans la chambre de la porte de la Franchise !

Puis en 1549, le prieuré est sécularisé, comme l’abbaye mère de l’Ile-Barbe où il semblerait que l’oubli de la règle était tel qu’aucune reprise en main n’était possible. La seule mesure envisageable était la sécularisation, mesure que le pape Paul III prit, en rendant une première bulle le 3 avril 1549. Certains moines s’y opposèrent et il fallut attendre 1551 et le pape Jules III pour que l’abbaye de l’Ile-Barbe devînt chapitre et que les moines qui en dépendaient fussent remplacés par des chanoines. Mais ce problème de sécularisation dépasse notre propos.

En l’absence de fouilles, on ne connaît du prieuré que l’église Saint-André puisque, détruit par le feu, il a été reconstruit en 1760, et peut-être même à d’autres reprises encore. Les bâtiments anciens du couvent étaient probablement faits de terre et de bois. On ne sait comment l’ensemble s’articulait, mais les visiteurs, venant du nord, de l’ouest ou, une fois franchi le pont sur la Loire – point de passage obligé pendant longtemps sur la route Genève-Lyon-Toulouse -, passaient la première enceinte et devaient se présenter à la Franchise pour entrer dans le prieuré. Cette porte communiquait-elle avec une hôtellerie ? La pièce où ont été trouvées les inscriptions était-elle destinée à recevoir le visiteur riche ? N’était-elle que le refuge du moine hôtelier ?

Il ne m’est pas possible de répondre maintenant à cette question. Mais imaginer la vie intellectuelle de Saint-Rambert et du Forez à cette époque pourrait peut-être nous aider dans cette restitution.

LA VIE INTELLECTUELLE :

Saint-Rambert n’est probablement pas un foyer intellectuel de premier plan. Mais nous pouvons cependant faire trois remarques.

Saint-Rambert conserve encore de belles maisons du XVIesiècle qui prouvent le statut social, et probablement intellectuel, de certains habitants.

A la même période, en 1540, l’intendant, qui signe Dépourvu (!), se distingue en rédigeant en français quelques vers désabusés qu’il inscrit sur les registres officiels :

La temps passe et la mort vient

De bien faire a nul ne souvient

Il n’est pas jusqu’au fils de l’aubergiste du Pont, Pierre Girinot, plus ou moins protégé par Claude d’Urfé, qui ne versifie, célébrant la victoire de 1558 sur les Anglais.

Enfin, si personnellement je ne connais pas le nom de tous les prieurs de Saint-Rambert dans la première moitié du siècle, je me dois de mettre en avant le nom de Jacques Robertet qui fut du nombre. Il appartient à l’une des familles les plus illustres d’humanistes foréziens. Son grand-père, clerc de notaire né à Montbrison en 1406, permit l’ascension extraordinaire de son fils Jean qui, outre sa belle carrière de bailli, en mena une autre de poète et d’humaniste. En liaison étroite avec le premier humanisme lyonnais, il introduisit la rhétorique à la cour de Moulins, y fit admirer Pétrarque et Lactance. Après l’extinction de la cour de Moulins en 1503, il se retira à Montbrison. Il eut trois fils brillants dont le prieur Jacques que des humanistes lyonnais, en 1510, louent pour ses connaissances en grec et en latin. A quelle date était-il prieur? Son influence avait-elle été suffisante pour que Saint-Rambert ait connu un certain développement intellectuel ? On doit aussi rappeler Antoine d’Albon que l’on trouve abbé de Savigny et de l’Ile Barbe, prieur de Saint-Rambert (au moment de la sécularisation), archevêque d’Arles, puis de Lyon. Mais il faudrait pouvoir préciser les dates des différentes entrées en fonction.

Il ne faut pas oublier que le Forez dans ce premier tiers du XVIe siècle est en relation étroite avec Lyon et que Saint-Rambert est fille de l’Ile-Barbe. Nous sommes donc amenés à élargir notre horizon pour replacer le Forez dans un ensemble plus vaste.

Dès 1480 environ, le Forez bénéficie du rayonnement de la cour de Moulins et des courants qui animent le Lyonnais : Jean Pelletier finit ses études à l’Université de Bologne et Jean Robertet séjourne en Italie. Puis, après l’extinction de cette cour, les officiers, les hommes de loi, les médecins sont en relation constante avec les imprimeurs et les intellectuels lyonnais.

Pour les années 1536-1540, il faut rappeler le nom de Jean Chauvet, propriétaire d’un beau domaine, élu du Forez, poète à ses heures, en français et en latin, et qui correspond avec G. Budé. Mais son oeuvre poétique reste manuscrite car comme dit Claude Longeon il n’attend rien d’autre de la littérature qu’un peu de gloire auprès de ses collègues officiers.

Il faut aussi mentionner Philibert Girinet, né en 1510, qui fréquente les cercles de poètes lyonnais à Fourvière (et entre autres Maurice Scève) et écrit en 1537 un long poème sur l’élection du Roi de la Basoche, fêtes qui l’accompagnent et le pèlerinage à l’Ile-Barbe.

Et le grec dans tout cela ?

Dans cette partie du siècle il est bien présent. On ne peut résister à l’envie de rappeler que nous sommes au terme de ce qu’on a pu appeler l’humanisme des philologues : après le graecum est, non legitur prêté à certains moines du Moyen-Age, c’est la passion de la découverte, celle de Rabelais correspondant avec G. Budé en latin, mais aussi en grec.

Arrêtons-nous quelque peu sur le cas du moine Rabelais : tout d’abord cordelier, il devient bénédictin, va d’abbaye et abbaye, ne cesse d’apprendre, d’observer, d’aller de Paris à Bordeaux, de Toulouse à Lyon, de séjourner à Montpellier. Ici il est amené à entrer dans des discussions sur l’opportunité d’épurer la religion, là à approfondir ses connaissances en médecine. On trouve tout chez cet homme.

Mais lui, où le trouve-t-on autour de 1538 ?

A Lyon. En 1532 il publie avec commentaires un livre d’Hippocrate. Puis il est nommé à l’Hôtel-dieu. Dans le même temps il fait paraître, toujours à Lyon, le Pantagruel (1532), le Gargantua (1536). Puis il voyage en Italie.

Sans vouloir « tirer » Rabelais vers Saint-Rambert, cet exemple permet simplement de donner une idée du bouillonnement intellectuel qui devait être celui de Lyon entre 1530 et 1540 et l’agitation qui a pu animer certains moines de cette époque.

Mais ces inscriptions n’ont pas été trouvées à Lyon et l’état des études grecques en Forez est loin d’être aussi brillant. II faudra attendre la seconde moitié du siècle pour que les jésuites qui « encerclent » le Massif Central de collèges, inscrivent le grec comme matière obligatoire. Le latin est bien maîtrisé car il sert aux hommes de loi, mais le grec n’est souvent abordé que par des traductions latines ou des extraits choisis. Ce sont souvent du reste des proverbes, un précepte de la morale commune, qui ont pu être copiés dans un recueil. En sont témoins les très rares inscriptions connues, et probablement postérieures à 1538 :

– à Montbrison, rue Martin Bernard: OIKOS PHILOS OIKOS ARISTOS qui signifie Maison amie, maison excellente ;

– à Valprivas, au-dessus d’une porte du château (du Verdier) : Andros dikaiou karpos ouk apoletai que l’on traduit par le fruit de l’homme juste ne disparaîtra pas.

– au château de la Bâtie, on peut voir l’inscription trilingue (hébreu, grec, latin) Jésus de Nazareth, roi de Juifs.

Ce tour d’horizon terminé, il est temps de revenir à la Porte de la Franchise et de rassembler les remarques faites ici et là.

Comment définir l’auteur de ces inscriptions ?

– C’est un homme qui à l’habitude d’écrire du grec (il prépare sa surface) ;

– C’est un helléniste qui connaît la littérature profane ;

– Mais il connaît aussi l’Ancien et le Nouveau Testament;

– C’est un homme amer (la vie est une pustule), mais il sait bien que les plus belles choses ne sont pas éternelles, et, finalement, il faut bien obéir, par charité ou par réalisme.

Où le trouve-t-on ? Dans une chambre, assez isolée, destinée peut-être à abriter le moine hôtelier.

Quand ? En 1538. La vague du protestantisme n’a pas encore touché le Forez (c’est en 1552 que les Huguenots attaqueront sans le prendre le bourg de Saint-Rambert, soupçonné du reste de sympathies huguenotes). Mais beaucoup de monastères sont suspectés d’évangélisme, cette dérive qui consiste à vouloir lire dans le texte (en grec ou en hébreu) les Écritures. Depuis 1534 et l’Affaire des Placards, François Ier mène une politique implacable contre les réformés et les libertins. A Lyon même, la répression finit par entraîner en 1553 la mort sur le bûcher de cinq étudiants.

Alors…, hypothèse pour hypothèse…

Revoyons la photo du mur nord et essayons d’interpréter le dessin. Chantal Delomier nous met sur une voie intéressante en reconnaissant un moine agenouillé, « vêtu d’une tunique et portant clés à la ceinture ».

La tentation est grande d’identifier ce moine comme l’auteur désabusé des inscriptions. Est-il du prieuré même de Saint-Rambert, mais mis à l’écart et regrette-t-il de s’être vu confier une tâche qui le détourne de ses chères études ? Ou doit-on imaginer qu’il a été envoyé dans ce petit monastère campagnard par le prieur de l’Ile-Barbe, qui estimait suspect son amour du grec, pour se plier à une règle plus orthodoxe ? On ne sait au juste quelle vie se menait à l’Ile-Barbe en 1538. Onze ans plus tard, une partie des moines- mais pas tous – pense plus à la vie mondaine qu’à la règle de Saint Benoît.

Si l’auteur des inscriptions est le moine hôtelier, il s’ennuie ferme car les hôtes de marque qui se présentent à cheval ne doivent pas être assez nombreux pour le distraire et il a le temps d’écrire sur les murs le fruit de ses méditations.

L’énigme n’est donc pas totalement résolue. Pour avoir quelque chance de progresser dans l’interprétation, il faudrait sans aucun doute finir de dégager l’enduit. D’autres dessins ou inscriptions restent peut-être à découvrir ; ne les laissons pas inconnues ; ne courons surtout pas le danger de les voir détruites à jamais par des aménagements qui pourraient être faits dans la chambre de la Franchise, avant la fin des travaux de conservation archéologique.

Les inscriptions grecques au XVIe siècle en France sont rares. Celles-là nous invitent à savoir qui était cet érudit désabusé et pourquoi il a éprouvé le besoin de lancer ces messages. Il y a peut-être là encore matière à étude…, sinon à écrire un nouveau Nom de la Rose.

Figure 1

Figure 2

Figure 3