PIERRE D’URFE « HOMME DE MER » LE VOYAGE DE NAPLES (1494-1495),Communication de M. Roger Briand, BD, Tome LXV, Montbrison, 2006, pages 391 à 431.

Pour continuer les Mémoires encommancés, vous vueil dire comme advint que le Roy Charles VIIIme, de present regnant, entreprint son voyage d’Ytalie auquel je fuz…

Philippe de Commynes, Mémoires, Livre VII, chapitre I

Qu’ils délaissent progressivement leur nid d’aigle des hauts de Champoly pour la Bâtie, paisible manoir de plaine sur les bords agrestes du Lignon, qu’ils s’associent en cas de besoin au ban défensif du comte de Forez et que l’esprit d’aventure les entraîne parfois au loin pour guerroyer par monts et par vaux, les seigneurs d’Urfé, en bons terriens, ignoraient les choses de la mer. Or, par la faveur d’un roi et le hasard d’une campagne guerrière outre-monts, Pierre d’Urfé est, certes à titre précaire, promu « vice-amiral » d’une escadre en Méditerranée ; « coup d’essai » avéré « coup de maître ». Nous devons l’information au remarquable historien Philippe de Commynes (1447-18.10.1511).

L’objectivité du seigneur poitevin d’Argenton-Château (Deux-Sèvres) est reconnue. Elle tient d’abord à son implication effective dans les rouages du pouvoir : conseiller de Charles le Téméraire puis de Louis XI, chargé de missions diplomatiques par Charles VIII en Allemagne et en Italie, notamment auprès de la république de Venise. A preuve aussi son prudent recul d’avec les princes. Ses prises de positions audacieuses le conduiront plusieurs fois en prison, notamment après la « Guerre Folle » (1486-1488), révolte initiée par Louis d’Orléans et François II, duc de Bretagne, contre la régente Anne de France, duchesse de Bourbon. Pierre d’Urfé s’est, lui aussi, dangereusement rallié au camp des rebelles. Commynes est encore, et surtout, un penseur politique cohérent, doublé d’un moraliste averti à la manière d’un Montesquieu, d’un Richelieu, voire d’un Machiavel. Nous avons essentiellement puisé la trame de ce récit, en forme d’épopée, dans ses « Mémoires » (1488-1494), texte essentiel, bréviaire de l’homme d’Etat, dont la deuxième partie ne sera publiée qu’après sa mort (1528).Pour avoir tissé en Italie, au cours du règne de Louis XI, un important réseau de relations diplomatiques, Commynes impose ses compétences en matière de négociations secrètes. Fin psychosociologue,il sait adroitement jouer avec les subtilités et les travers des « pratiques » politiciennes. Le mémorialiste des « Temps modernes » connaît « le sire d’Urfé » pour l’avoir rencontré (était-ce la première fois ?) lors de la fameuse entrevue de Péronne (9-15 octobre 1468) scellant un fragile traité de paix entre Louis XI et Charles le Téméraire. L’ayant décrit comme l’un des agents les plus actifs et les plus intelligents des princes coalisés, il se fera l’avocat du gentilhomme rebelle, soumis à la vindicte de « l’universelle aragne » et, plus tard, vantera la bravoure et la clairvoyance du conseiller de Charles VIII. Cela étant, Commynes ni les autres (rares) chroniqueurs de la campagne italienne de Charles VIII, n’ont montré quelque intérêt à la personnalité hardie de Pierre d’Urfé alors que le roi de France s’obstine à conquérir Naples. Le seigneur forézien reste une ombre accessoirement éclairée dans le contexte de la narration historique ou légendaire. Ainsi, l’imagination syncrétique est le seul moyen d’aborder le maître de la Bâtie, ailleurs que sur ses terres où sa présence virtuelle semble tellement plus familière.

Qualifier Pierre d’Urfé d’ « homme de mer » pourra certes paraître exagéré pour qui ferait référence aux navigateurs audacieux partis à la découverte des limites incertaines de l’océan (Christophe Colomb, 1492), ou aux habiles manœuvriers des batailles navales. Pourtant, cet incontestable « homme de guerre » a opportunément fait montre de vaillance et d’esprit d’initiative ailleurs que sur la terre ferme.

Paradoxalement, à la fin du XVe siècle, les guerres d’Italie procèdent de la paix intérieure dont bénéficie depuis deux décennies le royaume de France. Aspirer à l’expansion territoriale par delà les Alpes, succomber à l’attrait de l’aventure et de la gloire en ce pays voisin, modèle de civilisation et de culture, suppose d’avoir chez soi l’esprit libre. La sérénité nationale tient à l’unité constitutionnelle voulue par les états généraux de Tours, le 15 janvier 1484, et au renforcement autoritaire, au sens « patriarcal », de la monarchie française.

Anne de France, dame de Beaujeu, épouse de Pierre II, duc de Bourbon et comte de Forez, altière femme de caractère, avide de pouvoir et d’argent, assume la régence pendant la minorité de son frère, Charles VIII (1470-1483-1498). Elle tentera en vain de le détourner du « mirage italien ». Selon Commynes, le jeune roi, « plein de bon vouloir », nourri de littérature chevaleresque mêlée d’exotisme religieux, rêve rien moins d’une « croisade » qui le ferait empereur d’Orient. Avancée vers Constantinople, la péninsule transalpine offrait le prétexte d’anciennes clauses de succession. Déjà Louis XI avait revendiqué haut et fort l’héritage de la maison d’Anjou sur le royaume de Naples et de Sicile et, au-delà, sur l’apanage fictif de Jérusalem. Les ducs d’Orléans entendaient conserver la mainmise sur le comté d’Asti, en Piémont, qu’ils devaient à leur aïeule Valentine Visconti et avançaient des droits sur l’opulent duché de Milan, accaparé par le clan des Sforza. Au demeurant, l’attrait ultramontain était attisé par le chaos endémique frappant un pays soumis aux obscures « combinaisons » impliquant une mosaïque d’états, dont un essaim de minuscules principautés. Face à cet embrouillamini possessionnel et passionnel, l’intervention des Français pouvait donc apparaître « salutaire ».

Mai 1492. S’estimant menacé, Ludovic Sforza s’allie à Charles VIII pour le conforter dans son projet d’expédition. La manœuvre machiavélique du « More » est évidente, mais le roi et son entourage veulent se venger de ceste maison d’Arragon, qu’ilz avoient en grant hayne, tant le père que le filz. Or, les circonstances de reprendre la couronne jadis perdue par Charles Ier d’Anjou (1266-1285), sont d’autant plus favorables au Valois que le duc de Calabre, Alphonse II, qui succède au tyran fantasque Ferdinand (Ferrande) Ier, mort le 25 janvier 1494, est pire que son père. Nul homme, assure Commynes, n’a été plus cruel que lui, ni plus mauvais, ni plus vicieux et plus infect, ni plus gourmand… Pour ajouter à l’imbroglio politique italien, le « More » s’est imposé tuteur de son neveu Gian Galeazzo, trop jeune pour régner seul à la mort tragique de son père, en 1476. Depuis, sous le fallacieux prétexte que le jeune homme est « incapable d’esprit », Ludovic Sforza refuse de restituer le duché. Il n’empêche que le « fol » s’est marié, devenu beau-frère du nouveau roi de Naples…Le projet d’expédition ultramontaine ne fait pas l’unanimité. Tant s’en faut. En l’entreprise de ce voyage, dit Philippe de Commynes, il y eut mainte disputation, car elle semblait à toutes gens sages et expérimentés très dangereuse…. La jeunesse du roi (vingt deux ans) laisse préjuger de son inexpérience, sinon de sa naïveté. Il ne faisait que saillir (sortir) du nid plaide le chroniqueur. Cependant, le souverain est un père comblé depuis la naissance du dauphin, Charles-Orlando (le 10 octobre 1492). L’alliance de Charles VIII avec le perfide Ludovic Sforza brouille l’intérêt de son beau-frère et cousin Louis II d’Orléans (né en 1462), futur Louis XII, seulement préoccupé par sa mainmise sur le Milanais. Dépité, ce dernier prend le parti des opposants au projet royal : gens saiges et de bon sens rassis, quitte à rejoindre des adversaires d’hier, intraitables, ses beau-frère et belle-sœur Pierre II de Bourbon et Anne de Beaujeu, couple extraordinaire de politiques patients et froids. Comme eux, le maréchal de Gié et l’amiral normand Louis Malet de Graville dont la petite-fille, Jeanne de Balzac, sera l’épouse de Claude d’Urfé, préfèreraient combattre l’arrogant archiduc d’Autriche, Maximilien Ier (1459-1519). Non sans raisons, car l’empereur germanique, roi des Romains, revendique haut et fort l’héritage territorial de Charles le Téméraire. De surcroît, il réclame réparation du préjudice occasionné à sa fille dont les fiançailles ont été rompues au profit d’Anne de Bretagne. Déjà, en gage d’apaisement, le traité de Senlis du 23 mai 1493 a restitué l’Artois et la Franche-Comté au Saint Empire. Avant de disparaître, le 22 avril 1494, Philippe de Crèvecœur, maréchal d’Esquerdes, s’est dit convaincu que : La grandeur et le repos du royaume dépendaient de la possession des Pays-bas… Plus nombreux, les courtisans prônant les avantages mirobolants de l’équipée italienne confortent Charles VIII dans son dessein.

Par loyalisme, par goût de l’action guerrière et de l’aventure, Pierre d’Urfé a, d’emblée, pris le parti du roi, même s’il lui en coûte d’aller à l’encontre de ses protecteurs et suzerains Pierre et Anne de Bourbon. Finalement, Louis d’Orléans choisira de s’associer à la « grande entreprise » par crainte de se fourvoyer, une fois encore, dans une impasse politique. Mais il garde dans l’esprit de pouvoir, le moment venu, se détacher du corps expéditionnaire pour gagner son fief d’Asti. Alors, il lancera sa redoutable cavalerie contre « l’usurpateur » milanais.

Les préparatifs royaux traînent en longueur. Toute une année se passera en pèlerinages opportuns, en visites de courtoisie ou de sollicitations, sans compter les tergiversations [et l’ung des jours estoit l’alee (départ) rompue, l’autre (jour) renouee (décidée)]. C’est seulement le samedi 25 janvier 1494 que le roi quitte son château tourangeau d’Amboise pour rejoindre Lyon, ville frontière, carrefour de l’organisation militaire et financière de la campagne.

Si au physique Charles VIII, âgé de vingt quatre ans, n’est point beau, il n’en est pas moins agréable car, reconnaît Commynes : ne fut jamais que petit homme de corps, mais il était si bon qu’il n’est pas possible de voir meilleure nature. Les chroniqueurs vénitiens peu amènes, le diront plus semblable à un monstre qu’à un homme, lui trouveront un aspect simiesque accusé par ses membres longs et maigres dont les mains trahissaient par instant les mouvements convulsifs. Plus petit qu’un pygmée renchérit Pierre Martyre. Ses rares portraits (sont-ils sincères ?) le gratifient d’un imposant appendice nasal, bec d’aigle dressé entre des yeux noirs globuleux au regard fixe et d’un menton fuyant hérissé d’une courte barbe roussâtre. Se sachant d’un tempérament plutôt porté à la nervosité, voire à l’emportement, le roi se confond en humbles excuses, sitôt son calme revenu. Ce qui le rend d’autant plus sympathique. L’esprit lent, semblant montrer peu d’intérêt pour les affaires sérieuses, Charles VIII sera parfois crédité d’une intelligence médiocre, sans esprit de suite. Par condescendance ou ironie, d’autres préfèreront le qualifier d’Affable.

Dans les premières étapes de la campagne, le souverain est accompagné de sa jeune épouse, Anne de Bretagne, tout juste dix-huit ans, que l’on dit « gracieuse » mais en réalité plus charmante que belle : taille étriquée, nez proéminent. Son caractère ombrageux, capricieux, la porte parfois à l’irritation et à la bouderie. Cependant, la reine fait montre de bon goût, voire d’une certaine élégance, dans le choix de ses atours. Le duc d’Orléans, le duc et la duchesse de Bourbon, une grande partie de la cour dont le grand écuyer Pierre d’Urfé sont aussi du voyage. L’escorte des gens d’armes est impressionnante d’uniformes, de cuirasses et d’armement : cent gentilshommes de l’hôtel, cent archers écossais, cent archers français et un contingent de gardes suisses. Le roi a choisi comme emblème l’épée flamboyante. Avec la croix blanche sur fond rouge, elle figure sur les nombreux étendards largement déployés. Guillaume Briçonnet, conseiller du roi avant d’être consacré évêque de Nîmes, puis de Saint-Malo (10 octobre 1493), cautionne le bien-fondé religieux de l’équipée royale.

Jusqu’alors, la vie du chevalier Pierre d’Urfé (à l’origine, son nom est d’Ulphé) fut plutôt agitée, guerrière et pour tout dire tumultueuse. Sa jeunesse nous reste quasiment ignorée, à commencer par la date et son lieu de naissance. Sans doute, a-t-il vu le jour au début des années 1430, probablement au château fort, « repaire de loups », de Champoly (Cornes d’Urfé) alors résidence principale de sa famille, plutôt que dans la maison forte annexe de la Bâtie. Pourvu en 1460 d’une petite compagnie d’ordonnance, chambellan du duc Jean II de Bourbon, comte de Forez, le gentilhomme forézien adhère, en 1465, à la Ligue du Bien public de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne et comte du Charolais. Quoique ayant obtenu abolition et rémission (août 1470), Pierre d’Urfé restera l’éternel opposant à Louis XI. Il servira les grands féodaux rebelles, ennemis jurés de « l’universelle aragne » qui, en retour, lui procureront offices et subsides. C’est ainsi qu’il se rapprochera successivement des ducs de Guyenne (1472), de Normandie (chambellan, 4 janvier 1480), et surtout de Bretagne dont il sera l’un des principaux agents (grand écuyer, 1481). En 1482, selon Jean-Marie de la Mure, Pierre d’Urfé fut contraint à l’exil pour avoir enlevé des prisons du château d’Usson, en Auvergne, un sien ami intime qui étoit prisonnier d’État…. L’entremise du pape, la mort de Louis XI (30 août 1483), surtout ses relations privilégiées avec le duc et la duchesse de Bourbon ramènent le Forézien à la cour de Moulins où Anne de Beaujeu, régente du royaume, prépare son frère cadet, Charles VIII, à monter sur le trône. Ce rapprochement providentiel engage Pierre d’Urfé dans une nouvelle ère courtisane fructueuse, marquée d’importants offices et de hautes distinctions : grand écuyer de France (1483), conseiller (16 août 1484), chevalier de l’Ordre de Saint-Michel, de la Toison d’or et du Saint-Sépulcre, ambassadeur extraordinaire auprès de Maximilien Ier, (empereur du Saint-Empire germanique 1485), sénéchal de Beaucaire et de Nîmes (1484-1491). Cette période est jalonnée de faits d’armes montrant les qualités « d’homme de guerre » du Forézien. Ainsi, en juillet 1488, Pierre d’Urfé participe au siège de Fougères (actuelle sous-préfecture du département d’Ille-et-Vilaine) où, sous le commandement de Jean de Romillé, sont retranchés 2 000 gens d’arme bretons. Confiant en l’armée royale, le Grand écuyer parie au sire de La Trémoille, lieutenant général, que la place ne tiendra pas six jours pour la fureur de l’artillerie qui est si merveilleuse qu’il est homme qui ne soit étonné… De fait, il faudra sept jours pour faire capituler la cité jugée imprenable (12-19 juillet).

Les faveurs royales valent aussi à Pierre d’Urfé d’être bailli de Forez et capitaine châtelain de Montbrison (1487, confirmé en 1504). Sa vieille amitié avec François II, duc de Bretagne, lui permet, en 1491, de négocier le mariage de sa fille, Anne, avec le roi de France pour le meilleur d’une fameuse expansion territoriale (mardi 16 décembre 1491). Preuve de son influence, dans un discours prononcé à l’Université de Paris la veille de la cérémonie nuptiale, le gentilhomme de la Bâtie se fait le porte-parole du roi se disant aussitôt séduit par sa future épouse, âgée de quatorze ans, tant belle, gracieuse, bénigne d’humeur et bien servie de corps. D’Urfé se veut rassurant quant à la légère claudication de l’épousée qui ne devrait pas l’empêcher d’avoir génération. Brantôme qui lui ne l’a jamais vue assure qu’on ne s’en apercevait pas. La reine Anne sera couronnée le 8 février 1492 en la basilique royale de Saint-Denis.

Fin juin 1487, le chevalier Pierre d’Urfé fait montre d’une bravoure remarquée quand est investie la forteresse de Coucy avec quelques compagnies d’ordonnance, des francs archers et de l’artillerie, laquelle avoit maintenu dans l’obéissance tout le Vermandois.

Pierre d’Urfé est impliqué, en 1488, dans une sordide affaire criminelle, accusé avec le bâtard Mathieu de Bourbon, sire de Bouthéon, et d’autres complices d’avoir commandité le meurtre de Jean Berry, secrétaire du duc Jean II de Bourbon, pour s’en approprier les biens. Il s’en suit un procès retentissant, comme souvent interminable, devant le Parlement de Paris. Quoique bénéficiant de la protection du roi, d’Urfé, reconnu coupable, devra s’acquitter d’une forte amende.

Au printemps de 1490, le duc de Bourbon reçoit à Moulins la visite de son beau-frère, le roi Charles VIII. Cinq cent cinquante bois de lances destinés aux joutes, divertissement favori du jeune monarque, proviendront des forêts de Noirétable.

Le 6 janvier 1491, le roi Charles VIII mande au seigneur d’Urfé de donner ordre sur les pilleries de plusieurs gens de guerre, laissant à penser que le grand écuyer est chargé de veiller aux comportements mauvais de la soldatesque.

En 1487, Pierre d’Urfé a épousé Catherine de Polignac, sœur d’un conjuré de l’affaire Berry, jeune veuve de Jean de La Tour de Montgascon (Isère). L’union sans descendance sera de courte durée. L’épouse meurt prématurément en 1493. Elle avait été la pieuse instigatrice, en 1490, de la fondation d’un couvent de Cordeliers (franciscains), à la Bâtie.

A l’époque des faits, Pierre d’Urfé a atteint la soixantaine, quoique souffrant de crises de goutte il reste étonnamment actif et même dynamique comme le montre ce récit.

A notre connaissance, il n’existe aucun portrait, dessiné, gravé ou peint, de Pierre d’Urfé. Cela n’a rien d’étonnant puisqu’à son époque conserver la figuration des individus restait l’apanage des princes. Certes, le sire d’Urfé peut être représenté dans l’anonymat de son armure de fer complète, engoncé dans cet encombrant et pesant assemblage de « plates » (tôles), formées, polies et fourbies, appelé « harnois blanc » parce que brillant de mille feux au soleil, seulement identifié par son écu armorié de « vair au chef de gueules ». Pierre d’Urfé a dû souvent revêtir cette carapace savamment articulée, faite sur mesures par quelque « armurier » de renom. Selon les chroniqueurs du temps, l’armure avait alors atteint son plus haut degré de perfection. Le vestiaire métallique du preux chevalier forézien devait comporter un modèle « d’apparat », pour la parade ou le tournoi, avec un casque « intégral » à protubérance nasale et à visière au cimier ouvragé, orné de plumes d’autruches, avec un surcot lui aussi armorié et au bras gauche un bouclier rond ou rondache. Quant à ses épées, il ne fait pas de doute qu’elles provenaient de « fourbisseurs » qualifiés.

Le long cortège royal, « magnifique arroi », avance lentement, très lentement. L’intendance suit, interminable charroi : fonctionnaires, médecins, apothicaires, cuisiniers, cohorte de domestiques en livrée. Les cavaliers et les chevaux richement caparaçonnés de la garde rapprochée escortent la litière resplendissante de draps d’or où ont pris place Charles VIII et sa jeune épouse, Anne. Le couple royal se prête volontiers au cérémonial grandiloquent des entrées solennelles dans les villes de quelque importance jalonnant le parcours. Les fastueuses et déférentes réceptions des échevins laissent le souverain impassible tant il est pénétré de son rôle. Après un court séjour à Moulins, l’itinéraire rejoint la Saône à Mâcon, en traversant Digoin et Paray-le-Monial. Le transport fluvial évitera à la jeune reine enceinte les cahots des routes caillouteuses. Le jeudi 6 mars 1494, l’antique capitale des Gaules, superbement décorée et fort animée, accueille le couple royal. Les Lyonnais se surpassant en « merveilleux passe-temps » et autres « mômeries », la cour y prend ses aises jusqu’à la fin juillet. Avec force solennités. Le 13 mars Charles VIII s’est autoproclamé roi de Naples. A la veille de Pâques cette félicité est assombrie par la fausse-couche de la reine. Anne est d’autant plus déprimée qu’elle soupçonne son époux d’avoir renoué avec une ancienne maîtresse, dénommée Sibille. Les festivités lyonnaises éloigneront sa mélancolie.

Commynes rapporte des images rabelaisiennes de « convitz » (festins), de beuveries et de nuits de débauche attribuées au prince Louis d’Orléans, trente deux ans, homme jeune et beau personnage mais aimant son plaisir avec la complicité active de son royal cousin. Le 16 avril, arrive de Milan Galéas (Galeazzo) de Sanseverino, gendre de Ludovic Sforza : Il amena grand nombre de beaux et bons chevaux et apporta du harnoys pour courir a la jouxte, et y courut, et bien, car il est jeune et tres gentil chevalier. Le play-boy italien cautionne de même le « bon plaisir » du roi, « fort craintif à parler » mais grand amateur de tournois et de « myes » occasionnelles. Après qu’il lui soit fait grant honneur et bonne chere, le « condottiere » regagnera Milan avec mission de recruter une troupe mercenaire. Le corps expéditionnaire de la campagne d’outre-monts nécessite des fonds importants, excédentaires aux disponibilités du Trésor. Force est de recourir à l’emprunt en négociant les cautions exigées par les « marchants de Millan » et autres banquiers lombards ou toscans. Certains ont pignon sur rue à Lyon. Charles VIII a d’abord cherché l’appui financier des Médicis de Florence mais Pierre, fils de feu Laurent le Magnifique, s’y est refusé. En représailles, les agents des Médicis ont été contraints de quitter le royaume, laissant le champ libre aux banquiers Génois, relativement plus habiles, sinon plus conciliants (l’un d’eux prête 100 000 livres). La reine Anne a spontanément engagé plusieurs bijoux. Commynes, lui aussi, y est allé de sa contribution : Et, ce jour, furent empruntéz cinquante mil ducatz… et y fuz, pour ma part, pour six mil ducatz… Le financement étant en partie trouvé, commence le recrutement d’une armée de mercenaires. Pour la première fois sont enrôlés des contingents d’estradiots albanais, de lansquenetz allemands et aussi de fantassins suisses. Venus du « pays des beaux hommes », ils sont réputés les plus aguerris de l’époque. Sur ces entrefaites, le pape Alexandre VI (Rodrigo Lançol y Borgia, 1431-1492-1503) déclare s’opposer à la traversée des États de l’Église barrant en oblique la péninsule. Cette restriction imposerait une expédition strictement maritime, mais le roi de France ne semble pas s’en inquiéter outre mesure, soit qu’il « achètera » l’autorisation du Saint-Père, bien connu pour sa cupidité, sa licence, sa corruption et sa fourberie, soit qu’il passera outre, en force.

Dans les premiers jours de juin, Pierre d’Urfé a gagné Marseille par voie fluviale. De là, il s’est embarqué pour le port de Gênes. Auparavant, sans doute a-t-il fait un détour par la Bâtie…

Vers la mi-mai, tiré depuis la berge par de robustes chevaux, un coche d’eau remonte péniblement le Rhône jusqu’à Lyon. Giuliano Della Rovere, cardinal d’Ostie, ancien archevêque d’Avignon (1474) et légat en France (1480-1484), vient exhorter le roi dans sa mission « rédemptrice ». L’éloquence pédante du futur pape Jules II (1503-1513) aura raison des indécis. Enthousiaste, Louis d’Orléans est maintenant persuadé qu’il tient l’occasion d’abattre Ludovic Sforza, ce qui est bien mal connaître la roublardise du More. En persuadant Charles VIII de confier au prince le commandement de la flotte d’intervention formée dans les ports de Gênes et de Savone (république de Gênes), il éloigne son rival de Milan. Orléans n’a aucune pratique d’homme de mer. Au reste, il ne s’en cache pas. Commynes ironise : « l’amirauté » lui permet surtout d’arborer un superbe uniforme au baudrier duquel est suspendue une épée damasquinée, véritable joyau d’orfèvrerie. Les pouvoirs du prince seront toutefois limités puisque, conservant son grade de lieutenant général, il reste sous les ordres du maréchal de Gié, expert dans l’art de la guerre mais il pourra compter sur l’expérience amarinée des capitaines génois.

Dans le même temps, Charles VIII confirme en faveur de Pierre II, duc de Bourbon, l’exercice des droits ancestraux accordés au comté de Forez.

Le roi a chargé Pierre d’Urfé, grant escuier de France, et aultre…, de former l’escadre capable d’acheminer vers Naples avec un contingent de soldats, le gros des équipements militaires, la cavalerie et l’artillerie. A défaut d’une marine royale, cette « nave » (flotte) sera essentiellement composée de navires marchands spécialement affrétés pour la circonstance. Dès 1490, d’importantes commandes ont bien été passées aux chantiers navals normands et provençaux (sept grosses nefs à Rouen – Clos des Galées – et Honfleur, sept autres à Marseille et Toulon) mais elles n’en sont encore qu’aux stades élémentaires de la construction. Pierre d’Urfé juge l’effectif disponible notoirement insuffisant. Le transport du matériel de guerre exigerait à lui seul au moins cent cinquante navires marchands à répartir dans les deux ports d’embarquement, Gênes et Savone. Il convient donc de faire appel aux ressources logistiques des duchés côtiers et des puissances maritimes amies. En termes diplomatiques et commerciaux l’affaire sera rondement menée. Venus des ports de la mer du Nord, de la Manche, des rivages de l’océan Atlantique et de la Méditerranée, des dizaines de bâtiments de différents types et de divers tonnages font bientôt route vers Gênes. A la mi-juin, quand Pierre d’Urfé arrive dans la capitale ligure, près de cent navires sont d’ores et déjà amarrés aux quais ou ancrés dans la rade. De quoi en tirer une légitime fierté.

Parmi les grands vaisseaux français rassemblés figurent la Charlotte et la Loyse (Louise) et, vraisemblablement, la Marie Cordelière, imposante et pansue, construite à Morlaix à la demande d’Anne de Bretagne au lendemain de son mariage. Dans les années 1480, alors qu’il servait le duc François II, Claude d’Urfé a noué des liens d’amitié avec son capitaine, Hervé de Portzmoguer, gentilhomme originaire des environs de Brest. Sont aussi arrivés de France : le Lion, la Pensée, la Franche Nau, le Signe (ou Cygne), la Devise, la Grande Navière, la Marguerite, le Chien de mer, la Jacquette, la Vollande, la Gouvernante… Des « caraques », « galères », « galées », « galéasses », « fustes », « brigandins », « caravelles », « sentines » (barques de débarquement à fond plat) et autres « pontons » escorteront ou suivront les gros navires.

Dessus la mer fist assembler navires

Plains de harnois, d’arbalestres, de vires,

De gros canons, serpentines, courtaud,

Pavoys dorez, grans escussons d’yvires

Lances gourgous et feu grégois en buires,

Boulles de fonte de maintz divers metaulx

Subtilz estaulx, gros et gresles pataux,

Pouldre en cartaulx, en boisseaulx et rondelles

Qui poussent pierres plus vistes qu’arondelles.

Faute de disposer d’un nombre suffisant d’huissiers ou de galées huissières, sinon par économie, une grande partie des chevaux de trait sera vendue sur les quais du port de Gênes et remplacée lors du débarquement.

Le 22 juin 1494, de Gênes, Pierre d’Urfé peut écrire au roi, avant même l’arrivée des navires bretons (Brest) et provençaux (Marseille et Toulon) :

Sire […], vous qui aimez la guerre […], si vous voyiez votre armée de mer lorsqu’elle sera à la voile, quel grand triomphe (réussite éclatante) à contempler ! […] Jamais homme qui vive n’aura vu en mer un triomphe semblable à celui que vous avez l’intention d’y mettre.

L’approvisionnement concerne aussi des fournitures d’habillement et d’armes : cuirasses et armures, épées, lances et hallebardes, hacquebutes (arquebuses) et autres bastons (armes à feu) dont des spingardes, lointains ancêtres de nos modernes mitrailleuses.

L’artillerie « de siège » : (bombardes de différentes tailles : double-courtaultx, grosses couleuvrines, serpentins, veuglaires, pierriers), sera acheminée par mer jusqu’à La Spezia depuis le port languedocien d’Aigues-Mortes. Le corps expéditionnaire royal compte moins d’un millier de canonniers, mercenaires contractuels de diverses nationalités : français, allemands, liégeois, italiens. Mille deux cents « bastardeurs » bretons complètent efficacement le contingent des artilleurs. Les bouches à feu de moindre calibre (petites couleuvrines et faucons) franchiront les Alpes dans les charrois du gros de l’armée.

Louis d’Orléans n’est pas pressé d’aller exercer son commandement naval en Méditerranée. Ce n’est pas faute d’être rappelé à l’ordre par le jeune roi, mais la douceur de vivre à Lyon doit lui sembler infiniment plus agréable ! Il allait s’y résoudre cependant quand parvient cette nouvelle alarmante : à l’aube du samedi 28 juin, une flottille napolitaine de quatre brigantins et huit galères s’est présentée au large du port de Gênes. Certes, les navires ennemis sont restés à bonne distance du rivage et n’ont pas tiré un seul boulet, mais leur seule présence a provoqué un début de panique dans la population. Les Génois redoutent de nouvelles « destrousses » ou « descendues » (coups de mains) et réclament instamment la protection effective des Français. Alors, le 1er juillet, Louis d’Orléans traverse les Alpes par le col du mont Genèvre pour rejoindre son fief, Asti, au sud des collines de Montferrat, sur la rivière Tanaro. Le 9 juillet, il fait une entrée martiale dans le gros bourg fortifié, resserré sur un étroit promontoire rocheux. Le prince, revêtu d’une armure complète finement ouvragée, est coiffé d’un casque empanaché. Trois mille quatre cents fantassins suisses défilent en bon ordre ceints de cuirasses flamboyantes portant piques, lances, hallebardes ou arquebuses couchées sur l’épaule. Voulant gagner Gênes au plus vite, Louis d’Orléans coupe court aux festivités données en son honneur pour repartir tôt le lendemain matin après avoir transmis un message de paix à Ludovic Sforza. Assisté de Pierre d’Urfé, le « prince-amiral » inspecte navires et équipages, règle les arriérés de soldes. Par retour du courrier le « More » lui répond sous la forme d’une invitation à Alexandrie (Alessandria) pour le dimanche suivant, 13 juillet. La réception s’avère magnifique, haute en couleurs, vibrante d’un hourvari de clameurs joyeuses tout au long des rues jalonnées d’arcs de triomphe, tendues de calicots de bienvenue, décorées de gonfalons et de girandoles. Sur les places devant les façades tapissées de riches tentures damassées se produisent des acrobates équilibristes et des musiciens joueurs de trompettes et de « tabourins ». Du moins en apparence, les deux hommes font montre d’entente cordiale. Louis d’Orléans et Pierre d’Urfé, éblouis par la profusion ornementale et ludique, découvrent un monde riche, épicurien, féru de culture antique, promoteur de chefs d’œuvres. Ludovic Sforza fait largesse au prince d’un prêt de 50 000 ducats pour financer ses gens d’armes. Les conversations ont éludé la question fondamentale : qui est le véritable duc de Milan ?De retour à Gênes, le grand écuyer est d’avis qu’il faut lever l’ancre, attaquer au plus vite les navires napolitains croisant au sud de La Spezia. L’effet de surprise serait décisif et son écho d’autant plus retentissant que le commandant de la flottille n’est autre que don Frederic (Federic), frère du roi de Naples. Mais, s’accordant avec l’indécis François de Luxembourg, Louis d’Orléans retarde une fois encore le départ. Dans l’immédiat, il se soucie plutôt de la décoration de ses principaux vaisseaux, surtout celle de la nef « amirale », une galéasse ventrue (galeacia, ou bastarda), Nostre Dame Saincte Marie appartenant à Commynes depuis 1483, dont le capitaine est « messireAlberthinely (Albertinelli) ». Outre l’imposante madone repeinte de couleurs vives, rehaussée d’or, figurant à sa proue, le navire arbore une profusion de guidons, oriflammes, « bannerolles », étendards et bannières en soie ou en « velloux » (velours), hauts en couleurs, richement brodés et armoriés.

Le 16 juillet, les Napolitains canonnent Portovenere, à l’entrée sud du golfe de La Spezia, mais n’obtiennent pas la reddition des quatre cents soldats de la garnison. Arguant de leur résistance courageuse, Pierre d’Urfé insiste pour forcer l’appareillage. Louis d’Orléans se laisse enfin convaincre. Le grand écuyer portera secours aux assiégés avec onze nefs de fort tonnage, douze galères et vingt galions. Voiles largement déployées gonflées par un fort vent d’ouest, la flottille française arrive promptement en vue de l’ennemi, alors que, par voie terrestre, survient inopinément le renfort des « païssans » (gens du pays). Craignant d’être pris en tenaille, les Napolitains préfèrent refuser le combat. Leurs navires virent lof pour lof et regagnent le port de Livourne. Pierre d’Urfé et ses équipages font eux aussi demi tour et, quoique n’ayant eu qu’à paraître, sont reçus en héros par la population génoise. Le 20 juillet, arrivent de Toulon une dizaine de grosses galères à voiles triangulaires, lourdement chargées de pièces d’artillerie.

L’intendant Béraud Stuart, sieur d’Aubigny, a ordonné le versement de la solde des mercenaires. Au mois d’avril précédent, un conseil de guerre auquel participaient le même d’Aubigny mais aussi d’Urfé, Piennes, Châtillon et Luxembourg, a établi l’ordre de route des troupes terrestres. Depuis Turin, le corps expéditionnaire se scindera en deux colonnes. L’une, au nord du Pô, traversera la région de Novare et de Pavie, franchira le fleuve devant Plaisance puis s’enfoncera vers le Midi de la péninsule en suivant l’ancienne voie romaine Aemilia. L’autre, au sud du Pô, empruntera un itinéraire passant par Asti et Tortona. Les deux corps d’armée feront leur jonction à Parme rejoint par un contingent de mille lances (cavaliers et aides) et de mille fantassins (soit un total de quatre mille combattants). Levée en Lombardie pour le compte du roi de France par Galéas Sanseverino, cette troupe complémentaire est commandée par son frère, Gian Francesco, comte de Cajazzo.

Dans les premiers jours d’août, depuis Lyon, des courriers royaux apportent de nouvelles directives stratégiques. Sous les ordres du maréchal de Gié, un corps d’armée franchira les Alpes. À marche forcée, il s’avancera dans la plaine du Pô jusqu’à Pavie. Commandée par le duc d’Orléans, la flotte avec ses troupes de débarquement et ses engins de guerre se divisera en deux groupes d’égale importance. L’un, placé sous l’autorité de Jean de Luxembourg, se concentrera dans le port de Savone, plus à l’ouest, avant de mettre le cap sur Naples. Il sera rejoint en mer, au large de Gaète, par le deuxième groupe commandé par Pierre d’Urfé, parti de Gênes. Lequel plan sera revu à la baisse, le grand écuyer suivant l’itinéraire terrestre du souverain. Le manque de place à bord des bateaux pose en effet de sérieux problèmes d’intendance, tant pour les vivres que pour le matériel : barils de poudre et caisses de boulets. Par ailleurs, les Génois protestent contre le surplus d’effort actif et financier qui leur est imposé, d’autant qu’ils sont victimes d’une épidémie de dysenterie dont ils rendent les Français responsables. Bref, leur mécontentement s’enfle au point qu’il est recommandé aux militaires d’être particulièrement prudents quand ils déambulent dans les ruelles. Bientôt la garnison sera consignée à l’annonce du retour en force de la flotte ennemie.

Entre Gênes et Livourne, après s’être emparé de Portovenere et de plusieurs forts côtiers voisins, les Napolitains contrôlent l’entrée dans la rade de La Spezia.

Charles VIII tarde à donner le signal du départ. Craint-il que l’empereur Maximilien profite de son absence pour lui déclarer la guerre ? Est-il si amoureux de sa jeune épouse qu’il ne puisse s’en séparer ? Appréhende-t-il le conflit de génération, marqué de rebuffades et de bouderies, qui oppose la reine à la duchesse de Bourbon ? Dans l’après-midi du 29 juillet, le couple royal quitte soudainement Lyon pour Vienne, en Dauphiné. Crainte d’une épidémie de peste ou volonté d’isolement ? La barque pansue, amplement drapée et fleurdelisée, qui descend au fil du Rhône, est suivie d’une petite flottille où ont pris place le cardinal della Rovere et les grands dignitaires de la couronne. La petite cour itinérante s’installe, tant bien que mal, dans l’antique cité des Allobroges. Et la venoient chaque jour nouvelles de Gennes…

C’est donc à Vienne que seront prises les ultimes décisions palliant la vacance du pouvoir royal. Par lettres patentes datées du 9 août, Charles VIII confère à son beau-frère, Pierre de Bourbon, la lieutenance générale du royaume, lui donnant plein pouvoir de besongner en toutes affaires». Seulement « d’affaires courantes ». Le vendredi 22 août le roi prend enfin la route des Alpes. Quoique dolente car à nouveau enceinte, la reine est encore du voyage voulant repousser l’instant de la séparation. L’arrivée à Grenoble, au soir du dimanche suivant, est enthousiaste, mais rien désormais ne saurait retarder le voyage en Italie. Des ambassadeurs extraordinaires sont envoyés auprès de l’empereur Maximilien Ier, de Ludovic Sforza, du pape Alexandre VI et du doge de la Sérénissime République de Venise pour les assurer que l’expédition française ne troublera pas leur tranquillité. Au matin du vendredi 28 août, après avoir entendu la messe, le roi prend courtoisement congé de son épouse éplorée. Armé de toutes pièces, il éperonne Savoye, son nouveau destrier au pelage noir, cadeau du duc Charles, dont Commynes affirme qu’il estoit le plus beau cheval que j’aye veu de mon temps. Suivent quinze à seize mille cavaliers, plusieurs centaines de mulets bâtés, certains transportant les petites pièces d’artillerie, des contingents de fantassins, dont six mille Suisses et trois mille Gascons, casqués de bourguignottes et de morions, armés de lances, hallebardes, arquebuses à crochets ou à chevalets. Cinquante lourdes charrettes de munitions sont attelées de six à huit chevaux.

Anne de Bretagne, en pleurs, s’accroche à une fallacieuse promesse : les femmes chargées de veiller au confort du roi, qu’elles soient cuisinières, lingères, commères ou lavandières, seront d’âge canonique…

Après Gap, Embrun et Briançon, la route dégradée, escarpée et sinueuse, s’élève progressivement à flanc de montagne jusqu’au col du mont Genèvre (1 850 mètres d’altitude), franchi le 3 septembre. Charles VIII, tantôt à cheval, tantôt semi allongé dans sa litière, évoque les traces d’Hannibal. A l’étape d’Oulx, en Piémont, il s’immisce dans les prérogatives judiciaires des ducs de Savoie en faisant « pendre et étrangler » tel paysan accusé d’être le meneur d’hérétiques vaudois. Le lundi 8 septembre, l’imposant cortège fait son entrée dans Turin en liesse. D’humeur gracieuse, le roi de France confie à ses proches que ces manifestations de joie populaire sont « de bonnes augures ». Sans doute pense-t-il notamment à ses besoins financiers car, pour cautionner de nouveaux emprunts, il se voit confier les bagues de madame de Savoye, fille du feu marquis le seigneur Guillaume de Montferrat, vefve du duc Charles de Savoye, et les mist en gaige pour douze mil ducatz. Seront aussi gagés les bijoux de sa belle-mère, la « jeune et saige » marquise de Montferrat.

Gênes est en alerte, aussi Louis d’Orléans n’accueille-t-il pas le roi faisant étape dans son fief d’Asti. La flotte des Napolitains croise au large laissant augurer de dramatiques incursions. Des postes de guet ont été disposés le long de la côte. Émis de proche en proche, leurs signaux visuels (feux nocturnes, fumées diurnes) donneront éventuellement l’alarme.

Une dernière fois, Charles VIII rencontre Galéas de Sanseverino, désormais soupçonné d’espionnage pour le compte de son beau-père.

Dans la soirée du samedi 6 septembre 1494, quatre mille cinq cents à cinq mille fantassins florentins, siennois et napolitains débarquent à Rapallo, petit port de pêche abrité par la pointe lagunaire de Portofino. Le vent ayant soudainement forci, la flotte aragonaise de protection lève précipitamment l’ancre pour se réfugier, non loin, à Sestri Levante. D’un guet à l’autre, les brasiers de fagots ont tôt fait de colporter la nouvelle interprétée comme une tentative ratée de débarquement. Le dimanche matin, sur le coup de quatre heures, les cloches de Gênes sonnent le branle-bas de combat. Mille Suisses s’entassent en hâte sur les trente-quatre navires disponibles : dix nefs, dix-huit galères, six galéasses. Louis d’Orléans et Pierre d’Urfé prennent place à bord du navire amiral Nostre Dame Saincte Marie. Ladicte galeasse avoit grand artillerie et grosses pierres, car elle estoit puissante… Ordre est donné de rallier Rapallo à bonne allure. En fin de matinée, la flotte aragonaise est en vue, de retour sur le site. Elle est impressionnante : quatre nefs, quatre galions, deux fustes, douze ou treize galéasses, vingt-sept galères, une trentaine de grosses barques. S’ils opposent aux Français deux fois plus de bateaux, les Napolitains n’ignorent pas que leur adversaire dispose d’une artillerie embarquée redoutable : bombardes, serpentins, couleuvrines et autres « faulcons », en bronze et fonte de fer. Eux, en sont presque totalement démunis. Refusant le combat (peut-être aussi pour respecter la trêve dominicale), ils regagnent Livourne, leur port d’attache, toutes voiles dehors. Commynes mentionne la présence de Génois dans la marine napolitaine, citant notamment un certain sire Bieto dau Flicque, dont le but serait de faire tourner la ville dans l’autre camp. Gonflé d’orgueil en voyant l’ennemi s’enfuir, désireux de faire la gorre (une action d’éclat), Louis d’Orléans ordonne la poursuite. Mais ses bateaux massifs, lourdement chargés de pièces d’artillerie, sont bien trop lents, aussi est-il furieux s’en prenant aux éléments jugés contraires : le calme de la mer et des vents, la foiblesse de l’air. La flotte napolitaine hors d’atteinte et la nuit tombant, les navires français mouillent devant Rapallo, toujours occupée.

Aux premières heures de la matinée du 8 septembre, non sans peine car la manœuvre au vent arrière est délicate, les vaisseaux français avancent prudemment dans la passe pour ne pas s’engraver. Parvenue au plus près du rivage, la « galéasse amirale » fait tonner ses redoutables perriers. Commynes exulte : Elle desconfit presque les ennemis qui jamais n’en avoient vu de semblable. Dans le même temps, arrivant de Gênes par la côte, déboulent deux mille Suisses commandés par Antoine de Baissey, bailli de Dijon, la compagnie française de Louis d’Hallwin, seigneur de Piennes, et des troupes de milanais et de génois. Au total, ce sont environ trois mille cinq cents cavaliers et fantassins qui prennent à revers les Napolitains. Les assiégés n’en font pas moins preuve d’une résistance opiniâtre, bientôt désespérée. Certaines ruelles et placettes sont le théâtre de mêlées confuses et cruelles. Toujours selon Commynes : Il y eut grand choc de tuerie… Il faisoit là beau voir Monseigneur d’Orléans combattre et donner cœur à ses gens et faire tout ce qui appartient à prince courageux et généreux de faire… S’il n’est pas resté à bord de la Nostre Dame Saincte Marie pour diriger la manœuvre et les tirs de l’artillerie, Pierre d’Urfé doit ferrailler vaillamment. La nuit venue, le capitaine napolitain profite de l’obscurité pour s’enfuir, en catimini, vers la proche montagne. Quand ils se découvriront abandonnés, les hommes de la garnison tenteront eux aussi l’évasion, mais leur sauve-qui-peut sera sanglant car la nasse s’est refermée. Une centaine de fuyards seront tués. De leur côté, les franco-génois compteront vingt-cinq morts. Parmi les prisonniers de marque figurent le condottiere Giulio Orsini et des Génois bannis tel « le Fourgousin, filz du cardinal de Gennes » (Fregosino, fils naturel du cardinal Paolo Campo Fregoro, archevêque de Gènes). Les captifs dont on ne peut tirer rançon seront promptement libérés avec leur chemise comme seul vêtement !

Depuis Asti, Charles VIII applaudit aux prouesses navales de son beau-frère et de son grand écuyer. Toujours sensible aux augures, le roi considère que cette escarmouche victorieuse est un heureux présage pour la suite de la campagne italienne. Dans l’immédiat, Gênes est dégagée de la menace aragonaise.

Louis d’Orléans et Pierre d’Urfé, souffrants, seront privés de gloire publique : fièvre quarte, pour le premier, probablement une crise de paludisme, attaque de goutte pour le second. De surcroît ils n’auront guère le temps de se soigner, la prochaine venue du roi de France à Gênes leur causant moult soucis. Et voilà que le 14 septembre, ils apprennent que le souverain est, lui aussi, malade. Le diagnostic de ses médecins est incertain mais leur pronostic est très pessimiste. Charles VIII, convaincu d’avoir un pied dans la tombe, mande d’urgence ses proches conseillers. Transportés en litière jusqu’à Asti, Louis d’Orléans et Pierre d’Urfé constatent que l’entourage du roi est fébrilement partagé entre les partisans d’un retour précipité au pays et ceux désireux de poursuivre la campagne, vaille que vaille. Majoritaires, les tenants du repli font état des rudes conditions météorologiques et de l’hostilité de la population. La touffeur de fin d’été est d’autant plus pénible pour le moral du soldat qu’il ne peut pas être requinqué par le vin du pays, rendu aigrelet. Les Lombards, obséquieux, bravaches et peu sûrs, poussent à l’exaspération : Les ennemys preschoient le peuple en tous cartiers, nous chargeans de prendre femmes a force, et l’argent et aultres biens ou nous les povoions trouver…. Commynes s’en défend : De plus grans cas ne nous povoient ilz charger en Ytalie, car ilz sont jaloux et avaricieux plus que autres. Quant aux femmes ilz mentoient, mais au demourant il en estoit quelques chose. L’autre camp, avec Louis d’Orléans et Pierre d’Urfé, argue de l’honneur à poursuivre une campagne bien engagée, relativement aisée, et qui permettra d’affermir la présence française dans le bassin méditerranéen. Ils sont d’avis de recourir au maréchal de Gié et même de s’allier à Ludovic Sforza car ils croient « le More » fidèle à la cause française. Ce en quoi ils se trompent puisque le fourbe traite secrètement avec l’empereur Maximilien Ier.Le 17 septembre, après une forte éruption de pustules, le roi de France se rétablit rapidement, la forme de variole dont il souffrait s’avérant bénigne. Cette guérison inespérée passera pour miraculeuse. Le 21, le souverain se lève, fait quelques pas, remonte à cheval et annonce sans ambages à son conseil ravisé que la campagne italienne ira à son terme. Ce même jour, Louis d’Orléans, victime de son imprudence, est l’objet d’une grave rechute : double quartaine. Les médecins lui conseillent de rester alité pendant au moins trois semaines puis de s’astreindre à une longue convalescence. Le prince se démet de son commandement naval. Quant au roi, relate Commynes, bien marryde cette malladie, (il) luy ordonna de demourer là, pour tout le temps de bien se guarir… Le cardinal Giuliano Della Rovere prendra, dès le 26 octobre, le commandement de la flotte royale. Cette nomination pourrait étonner si l’ancien archevêque d’Avignon (1474) et légat en France (1480-1484) était alors bien connu pour son tempérament excessif, sa rudesse et son énergie qui, au reste, lui valent d’être surnommé « le Terrible ». Pierre d’Urfé retrouve ses prérogatives terrestres de grand écuyer, mais son mauvais état de santé l’empêche de mettre immédiatement ses pas dans ceux de son souverain.

Charles VIII et son armée (44 000 hommes) marchent sur Plaisance où ils sont reçus par le duc de Milan. L’armure recouverte d’un surcot fleurdelisé, le roi fit faire service solempnel à son cousin germain. Ludovic Sforza eut préféré qu’il fasse parade dans sa capitale, mais le souverain a refusé prétextant ne pas vouloir perdre de temps. Commynes rapporte que l’entourage royal s’est montré très méfiant envers son hôte faisant par trop assaut de flatteries. Le « More » fait s’interroger sur ses véritables desseins. Ne voudraient-ils pas engager le roi de France vers Naples pour l’enfermer dans une souricière ? D’aucuns sont donc d’avis de ne pas aller plus avant. La compaignee fut en grand vouloir de retourner pour doubte, et se sentait mal pourveue : car d’aulcuns qui avoient premier loué le voyage, le blasmoient, comme le grand escuier, seigneur d’Urfé (combien qu’il n’y fust point, mais estoit malade à Gennes). La naïveté du jeune souverain impose « l’idée fixe » de conquête. La présence du grand escuier n’y aurait sans doute rien changé !

Charles VIII a interprété sa guérison « miraculeuse » comme une incitation à poursuivre la campagne envers et contre tout. Fort de cette conviction, l’ost royal progresse vers Florence en passant par Pont de Tremolo qui estoit au duc de Milan. Ce mercredi 29 octobre, la forteresse de Seresanno (Sarzanne), assiégée au passage, est sauvée in extremis des conséquences dramatiques de l’investissement par l’attitude conciliante d’un envoyé du More. L’automne laisse peu à peu place aux frimas d’un hiver précoce. Les premières neiges blanchissent les montagnes environnantes. Sorti de sa république des merveilles, Pierre de Médicis, homme jeune et peu saige, faible et écervelé avec des prétentions despotiques, s’avance pour offrir au roi de France la soumission du peuple de Florence. Geste servile, jugé outrancier et vexatoire par ses concitoyens, qui lui vaudra, deux jours plus tard, d’être chassé sans ménagement. Auparavant, le 5 novembre, une délégation de Florentins emmenée par le dominicain Jérôme Savonarole était venue demander à Charles VIII d’épargner la cité pour s’en faire une alliée. Le souverain s’était montré rassurant : seul lui importait « le libre passage ». La véhémence de Savonarole, ses prédications enflammées, ses excès de puritanisme, son sectarisme exacerbé n’inquiétaient pas les Français. Commynes dit même avoir apprécié « l’oracle populaire » de Florence, parce qu’il avoit tousjours presché en grant faveur du Roy et que sa parolle avoit gardé les Florentins de tourner contre nous…. Le lundi 17 novembre 1494, après quelques palabres protocolaires, le roi de France, revêtu d’un splendide plastron de cuirasse en fer damasquiné d’or et d’argent, montant un destrier somptueusement caparaçonné, fait une entrée triomphale dans la capitale toscane. Placardées au-dessus des portes des églises, tendues par le travers des rues et des places, des banderoles multicolores affichent : « Rex, Pax et Restauratio Libertis » (Le roi, la paix et la restauration de la liberté). Commynes est associé aux difficiles échanges diplomatiques qui, le 25 novembre, déboucheront sur un traité d’entente favorable aux Français. Les édiles accordent le libre passage à l’armée royale et consentent une participation de 120 000 florins d’or à l’effort de guerre contre Naples. A Florence, le « logis » du roi de France a été aménagé par son chambellan, le sire Robert de Balzac, beau-frère de l’amiral Malet de Graville, grand oncle de la future épouse de Claude d’Urfé, fils à venir. Pierre d’Urfé, enfin rétabli, a probablement rejoint le souverain à ce moment-là. Le 28 novembre, le cortège royal part pour Rome.

Une interminable colonne cuirassée de fantassins et de cavaliers, un long charroi de bagages divers progressent en désordre sur les routes poudreuses de l’Italie centrale dont la plupart sont d’anciennes voies romaines. Le 7 décembre, Charles VIII est à Acquapendente, le 10 à Viterbe. Entre temps, le mardi 9 décembre, il a reçu un envoyé du pape Alexandre VI Borgia. Il passera outre à l’interdiction de traverser les États pontificaux. Pas question d’accepter le million de ducats et l’indemnité annuelle de cent livres proposés par le roi Alphonse II pour mettre un terme à l’expédition. Le monarque français annonce son arrivée prochaine dans la Ville Éternelle. Selon Brantôme, il avait fait un vœu à monsieur saint Pierre de Rome, et que nécessairement il fallait qu’il l’accomplît au péril de sa vie. Du 19 au 23 décembre, les Français campent sous les murs de Rome, installés dans les prairies du Monte Mario et de Saint-Lazare, sur la rive droite du Tibre. Après moultes palabres, le pape voyant si soubdainement venir ce jeune roy avecques ceste bonne fortune, consent que le roy entre…. Au soir du 31 décembre, à la lueur de mille flambeaux, les Français sont reçus fort honorablement . Charles VIII et ses conseillers s’installent au château Saint-Ange dans les appartements nouvellement aménagés par Bramante. Dans son Journal, le secrétaire du pape, Johannès Burckard (1445 ?-1506), commente le séjour romain du roi de France, soulignant que la soldatesque s’est laissée aller à de bas instincts : pillages, viols, meurtres. Le lundi 12 janvier, Charles VIII visite la Ville éternelle à cheval avec quelques nobles, dont le grant escuier. Le lendemain, il prie dans l’église Saint-Sébastien. Enfin, au matin du vendredi 16 janvier, à Saint-Pierre, dans la chapelle Sainte-Pétronille, le souverain entend la messe célébrée par l’un de ses chapelains. Ce même jour, vers vingt heures, il rencontre le pape lors d’un entretien empreint de respect et de cordialité. Si le Saint-Père accorde sa bénédiction assortie d’indulgences à ces hôtes imposés, il doit aussi les trouver bien encombrants. Cependant, avec tact et diplomatie, il s’extasie sur la progression rapide de l’armée française, déclarant avec humour : Les Français sont pareils à des fourriers qui, la craie à la main, ne feraient que passer pour marquer des logements. Pour preuve de ces bonnes relations, ce même 16 janvier 1495, sans doute en conclusion de la rencontre vespérale, l’évêque de Saint-Malo Guillaume Briçonnet est promu cardinal. Le 17 janvier, Charles VIII envoie au duc de Bourbon la copie du traité d’alliance qu’il a signé deux jours plus tôt avec Alexandre VI. Le 20 janvier, le roi de France assiste à une messe solennelle à Saint-Pierre. Le lendemain, il est fort aise d’apprendre que la dignité cardinalice a aussi été octroyée à son cousin germain, Philippe de Luxembourg, évêque du Mans.

La flotte royale, ce qu’il en reste car, reconnaît Commynes, elle estoit fort petite, mouille dans le port romain d’Ostie. Elle amène deux mille Suisses (parfois appelés Allemands), cinq cents hommes d’armes et un « trésor » de vingt mille ducats avancés par le duc de Milan. Brantôme, sans être témoin, résumera à sa façon, plaisante et même ironique, sinon outrancière, la parenthèse romaine : Le voilà (le roi) donc entré dans Rome, bravant et triomphant, lui-même armé de toutes pièces, la lance sur la cuisse, comme s’il eût voulu aller à la charge ; marchant en ce bel et furieux ordre de bataille, trompettes sonnantes et tambourins battant, il entre et loge, par la main de ses fourriers, là où il lui plaît, fait asseoir ses corps de garde, pose ses sentinelles par les places et les cantons de la noble ville, avec force rondes et patrouilles, fait planter ses justices et potences en cinq ou six endroits, ses édits et ordonnances publiés et criés à son de trompe, comme dans Paris. Allez-moi trouver jamais roi de France qui ait fait de ces coups, fors Charlemagne plaisante ; encore pensé-je qu’il n’y procéda pas d’une autorité si superbe et si impérieuse.

Vers la fin janvier 1495, Charles VIII reprend sa marche en direction du Sud. Comme autrefois Charlemagne, le roi fait un pieux détour par le célèbre monastère bénédictin du Mont Cassin. En cours de route, les Français apprendront que ce 25 janvier, sous la pression de ses sujets, Alphonse II a abdiqué en faveur de son fils Ferdinand II, dit « Ferrandino », tout autant détesté que son père. Fuyant la vindicte publique, le souverain déchu s’est réfugié dans l’île d’Ischia. Le roi de France exulte : Naples l’attend ! Effectivement, le dimanche 22 février, les Français entrent dans la ville en libérateurs. Auparavant, il leur a fallu, non sans peine, enlever et incendier l’une après l’autre les forteresses avoisinantes. Sitôt installé, Charles VIII organise le gouvernement de son nouveau royaume, distribuant les fiefs récupérés à ses favoris, à ses alliés. La chronique ne cite pas Pierre d’Urfé parmi les bénéficiaires d’apanages. Vraisemblablement récompensé, lui aussi, le grand écuyer s’est-il contenté d’avantages financiers ? Auquel cas il fut bien avisé, la plupart des bénéficiaires de seigneuries, peu confiants en l’avenir, les cédaient tout aussitôt pour un profit immédiat et sûr. L’euphorie de la victoire aura comme conséquence des excès de luxure chez les troupiers qui connaîtront le « mal de Naples ». Les Français se comportent en occupants peu scrupuleux et pour tout dire en pillards, d’où la désillusion galopante et même des révoltes. Le roi de France qui a évité un tueur le 29 mars, attendra le 12 mai, soit quelques jours avant son départ (20 mai), pour être intronisé « Auguste », titre à l’antique du roi de Naples, de Sicile, de Chypre et de Jérusalem. Car, la situation est orageuse au point que le doge, rallié à la ligue de Venise, rappelle ses ambassadeurs auprès du roi. Auparavant, Charles VIII fera main basse sur de nombreuses œuvres d’art.

A Milan, Ludovic Sforza qui a officiellement succédé à son neveu, probablement empoisonné, noue la « Ligue de Venise » (Empire germanique, Espagne, Venise, papauté) contre son « cousin et ami » Charles VIII (31 mars 1495). Avec le même zèle pervers, son gendre Galéas de Sanseverino assiège Asti où réside Louis d’Orléans convalescent. Le prince dispose d’une garnison des plus réduites mais il refuse de capituler en attendant l’aide de Pierre II, duc de Bourbon (et comte de Forez), resté à Grenoble. Bientôt lui arrive un contingent de quarante lances de la compaignie du mareschal de Gyé, qui estoient demourés en France et cinq cens hommes de pied que y envoya le marquis de Saluces… Dès lors le prince peut s’opposer aux assauts répétés des Milanais aidés par les sauvages estradiots vénitiens et même tenter une sortie pour investir Novare, située sur un affluent du Pô. La prise est d’autant plus aisée que les habitants sont farouchement hostiles aux Sforza.

Remontant vers le nord à marche forcée depuis Naples par Rome (1er juin), Pise (19 juin), en évitant Florence trop peu sûre, Charles VIII, avec ce qu’il lui reste d’armée (environ 9 000 hommes, fatigués et mal nourris), rejoint son parent vers la fin juin et lui prête main forte contre la meute des coalisés venue faire barrage. La furia francese bouscule un ennemi pourtant bien supérieur en nombre (30 000 hommes), s’ouvrant le passage de l’Apennin au défilé de Pontremoli, près de Fornoue, en Emilie (5 juillet). La chronique épique rapporte que le roi et huit gentilshommes, tous vêtus d’une même journade ou jaquette en soie blanche et violette, à manches courtes, semée de petites croix de Jérusalem en orfèvrerie, passée par-dessus leur armure, se battirent si bravement, formant bloc, qu’on les surnomma les « neuf preux ». Mathieu de Bourbon et le vieux capitaine Claude de la Châtre (il est âgé de soixante quatorze ans) figurent parmi ces braves, mais aussi Pierre d’Urfé qui ayant affronté à lui seul treize chevaliers, les aurait vaincus l’un après l’autre. Cette bataille impromptue révèle Pierre du Terrail, chevalier de Bayard, vingt ans, déjà « sans peur et sans reproches ». Le « cadet du Dauphiné » s’est emparé d’un étendard de cavalerie et l’ayant remis au roi après la bataille en a reçu une bourse de cent écus. Il s’en était fallu de peu pour que les choses tournent mal, mieux valait rentrer en France au plus vite. Au reste, l’armée était décimée par les maladies et faute d’avoir perçu leur solde, les mercenaires suisses entrés en rébellion menaçaient de séquestrer le roi. Charles VIII, tout en reconnaissant « la bataille très cruelle », promit qu’il reviendrait l’an prochain, cette fois accompagnée de sa chère Anne, nouvelle reine de Naples.

Tout ce qui reste de la flotte française, une dizaine de galères tout au plus, rentre de Naples sous le commandement de Myolant, gouverneur du Dauphiné, et d’Étienne de Neves, de Montpellier. Les navires lourdement chargés sont drossés à la côte par les courants impétueux. Ils tentent en vain de s’abriter dans les ports de La Spezia et de Rapallo. L’ennemi les attend et ils sont desconfitz, leurs équipages emmenés captifs à Gênes où ont été pris quelques autres nefs. Une partie du butin, notamment les portes de bronze et un vitrail du Castel Nuovo, sera ainsi prématurément récupéré par les Napolitains.

Après avoir quitté Turin le 22 octobre, passant par Suse et le col du mont Genèvre, traversant Embrun et Gap, l’armée royale rejoint Grenoble dès le 27. Un record de poudre d’escampette ! Le 7 novembre, à Lyon, Charles VIII est moult bien reçu, car là (au balcon de l’archevêché) était la très chrétienne Anne, duchesse de Bretagne, sa femme.

Le bilan du « voyage en Italie » serait pour le moins médiocre s’il n’avait été sauvé in extremis par la « geste » de Fornoue. Pour son contemporain, Marsile Ficin, l’énergie du sursaut dans une retraite précipitée relève assurément de l’exploit et sauve la mise : D’un seul signe de tête, il (le roi) a ébranlé le monde. Cinq siècles plus tard, Henri Le Roy Ladurie considère de même que ce retour précipité et risqué fut un chef-d’œuvre de courage et d’intelligence.

En Italie, les Français ont découvert un nouvel art de vivre, une civilisation en avance dans bien des domaines sur le reste de l’Europe. Désormais, ils adhèreront sans réserve au foisonnement économique et culturel de la Renaissance. De Naples, toujours selon Commynes, le roi avait confié à son beau-frère, le duc de Bourbon, qu’il était émerveillé par l’art du jardin italien : Il me semble qu’il n’y faille (manque) qu’Adam et Ève pour en faire un paradis terrestre. Sur un plan plus général, il avait ajouté : J’ai trouvé en ce pays des meilleurs peintres, je vous en enverrai, pour faire d’aussi beaux planchers (plafonds) qu’il est possible. Les planchers de Beauce, de Lyon et d’autres lieux de France ne sont en rien approchants ceux-ci de beauté et de richesse […] C’est pourquoi je m’en fournirai et les mènerai avec moi, pour en faire à Amboise. Charles VIII rapporte un butin considérable dont va bénéficier son château des bords de Loire encore en chantier : deux convois d’œuvres d’art, trophées divers et variés, ont pris le chemin de la France. Il est aussi accompagné de vingt-deux artistes logés sur place : architectes (dont Dominique de Cortone qui deviendra célèbre sous le nom du Boccador, Girolamo Pacherotti, le franciscain vénitien Fra Giocondo, par ailleurs humaniste et ingénieur), peintres, sculpteurs (dont Guido Mazzoni), maçons, le fameux jardinier Dom Pacello de Mercogliano, orfèvres, ébénistes, tourneurs d’albâtre, facteurs d’orgues, tailleurs d’habits, parfumeurs et même un dresseur de perroquets… Le roi importe, avec un nouveau style architectural dont le « classicisme » puise dans l’antiquité romaine, un autre mode de vie fondé sur l’élégance et le raffinement. Les courtisans, dont Pierre d’Urfé, partagent cet engouement esthétique et voudront en doter leurs demeures provinciales. La Bâtie inaugure sa métamorphose architectonique. Faute de domination militaire, la conquête culturelle italienne sera déterminante.

Gilbert de Bourbon, comte de Montpensier, cousin du souverain français, hardi chevalier mais peu sage et indolent qui ne se levoit qu’il ne fust midi, est resté sur place désigné vice-roi de Naples. Stuart d’Aubigny gouverne la Calabre. Pour peu de temps. Le 4 décembre suivant, assiégées dans le Castel Nuovo, les troupes françaises sont contraintes à la capitulation. La nouvelle parviendra à Lyon une quinzaine de jours plus tard, peu après que le roi Charles et la reine Anne aient appris la mort (le 16 décembre 1495) de leurs fils, le dauphin Charles-Orland. Un coup de Dieu, gémit Commynes.

Le couple royal gagna d’abord Amboise. Il n’était pas question de fêtes mais du deuil de leur enfant. Ensuite, les parents inconsolables s’en retournèrent pour trois semaines à Moulins, la reine faisant porter à Louis d’Orléans, héritier du trône par défaut de progéniture, le poids de son malheur.

Selon le chanoine de la Mure, le duc de Bourbon fit célébrer en la collégiale Notre-Dame de Montbrison trois grandes messes et cent petites messes en actions de grâce des victoires en Italie et au royaume de Naples ; pour la prospérité duquel voyage, il avoit fait faire plusieurs processions et prières par le Chapitre de ladite église.

Pierre d’Urfé redevenu homme de terrain, militaire valeureux n’en avait pas encore terminé d’avec sa destinée courtisane mais, de temps à autre, il retrouvait ses terres foréziennes, son manoir médiéval de la Bâtie avec en tête des idées d’aménagement. Le vétéran renouait aussi avec ses prérogatives d’administrateur du comté. Savait-on ici que le gentilhomme avait fait montre au loin d’une qualité inattendue : « homme de mer » ?

Peu après son retour d’Italie, le 4 octobre 1495, Pierre d’Urfé, sexagénaire, épouse une lointaine parente d’une trentaine d’années sa cadette, Antoinette, fille de Pierre de Beauveau, seigneur angevin, sénéchal de Lorraine, et de Marguerite de Montberon, amie et cousine éloignée de la duchesse Anne de Bourbon (branche de Bourbon-Vendôme). Sans doute a-t-il fait sa connaissance à la cour de Moulins. Ils n’auront qu’un fils, Claude, né le 24 février 1501. Auparavant, le 15 novembre 1496, Pierre d’Urfé et Antoinette avaient présidé à la fondation du couvent des Clarisses de Montbrison.

A la veille de Pâques, le 7 avril 1498 après le repas de midi, Charles VIII propose à la reine Anne de l’accompagner pour assister à une partie de jeu de paume dans les fossés du château d’Amboise. Le couple, suivi de quelques familiers, emprunte un raccourci par l’étroite et fétide galerie Haquelebac. Au débouché de ce passage obscur, en dépit de sa petite taille le roi heurte de la tête une porte basse mais n’en continue pas moins son chemin. Soudain, « tout en causant », il s’écroule, inconscient, dans les bras de son confesseur Jean de Rely. Il meurt vers onze heures du soir, à vingt-sept ans. D’aucuns, niant l’évidence du traumatisme crânien ou de la congestion cérébrale, insinueront que le souverain a été empoisonné, victime de son cousin pressé d’accéder au trône. Le Trésor étant vide et les impôts ne rentrant pas, s’est alors posé le coût des obsèques. Louis d’Orléans, nouveau roi Louis XII, versait 45 000 livres tournois. On était loin du compte. A en croire la chronique, le grand écuyer, Pierre d’Urfé, officiellement chargé d’organiser les funérailles royales (Enterrement du corps du bon Roy Charles le huytiesme que Dieu asboille), aurait réglé la plus grosse part du débours, soit quelques 200 000 livres. Ce qui paraît beaucoup demander au budget du seigneur forézien. Le 1er mai, Charles VIII est inhumé selon la solennité grave du rite en usage dans la basilique de Saint-Denis. Ainsi, au moment où l’étendard royal s’incline sur la dépouille du feu roi, le grand écuyer abaisse la pointe de l’épée du mort vers le sol. Mais il la brandit presque aussitôt en direction de la voûte tandis que le héraut crie : Mort est le Roy Charles, vive le Roy Loys !

Selon certains chroniqueurs, Pierre d’Urfé aurait auparavant, sinon par la suite, effectué un pèlerinage à Jérusalem pour expier ses « crimes de guerre » et l’assassinat de Berry, ce qui l’aurait conduit à naviguer, une nouvelle et ultime fois, sur les flots bleus de la Méditerranée. Il aurait aussi opportunément participé à la guerre des Chrestiens contre les Turqs… A moins qu’il ne soit devenu l’allié de Selim Empereur des Turqs… après avoir, dit-on, contrecarré la justice royale. Ce n’est rien moins que sûr.

L’artillerie française avait fait merveille lors du « voyage de Naples ». Elle sera tout aussi décisive dans la nouvelle guerre d’Italie qu’entreprend Louis XII en juillet 1499. Sans doute, Pierre d’Urfé n’est-il pas étranger à l’efficacité des bouches à feu alors en usage, puisqu’en 1503 Louis XII le fait grand maître de son artillerie.

A l’automne de 1505, la duchesse douairière Anne de Beaujeu, sa fille Suzanne et son mari Charles de Bourbon-Montpensier (mariés le 10 mai 1505) entreprirent une tournée en Forez. Ils seront notamment les hôtes du grand écuyer et bailli Pierre d’Urfé et de son épouse en leur château de la Bâtie déjà remanié. Selon le chanoine La Mure les maîtres de maison régalèrent (leurs hôtes) très magnifiquement….

Le seigneur forézien meurt en son château de la Bâtie en 1508 après avoir fondé une prébende à la proche abbaye de Bonlieu. Vœu de mortification posthume, il voudra être inhumé devant l’entrée de la chapelle des Cordeliers à la Bâtie « contre un pilier qui soutenait le grand portail ». Son épitaphe résumait sa vie :

Cy gist messire Pierre d’Urfé, qui fust chevalier du Saint-Sépulchre, et l’accolade receut au siège d’Otrante, à l’encontre des Turqs et infidèles, l’an 1480 ; conseiller et chambellan des roys Charles VIII et Louis XII, grand escuyer de France et de Bretagne ; sénéchal de Beaucaire, capitaine de cinquante lances des ordonnances de France, l’ordre de Saint-Michel desdits roys receut, et chevalier dudit ordre du nombre fust ; le collier porta jusques au mardy 10 octobre 1508, qui fust son trépas au lieu de la Bastie. Plaise à ceulx qui en cette esglise entreront, lui donner de l’eau béniste.

Sa veuve lui survivra jusqu’en 1529, altière, imbue de la qualité de feu son époux, Monsieur le Grand Écuyer, et du rôle déjà influent de son fils unique Claude, élevé à la cour, au point d’être appelée « madame la Grand ». En 1516, elle avait acquis les seigneuries de Bussy et de Souternon.

Inspiré par la vie romanesque de son arrière-grand-père, Honoré d’Urfé l’idéalisera en Alcippe, époux fidèle d’Amarillis, fortune la plus traversée, et la plus diverse d’homme du monde, père du berger Céladon tragiquement voué à l’amour platonique d’Astrée.

Alcippe grave sur le tronc d’un peuplier bordant le « doux Lignon » ce fameux sonnet (Astrée, I, 2, 53-54) :

Amarillis toute pleine de grace,

Alloit ces bors de ces fleurs despouillant,

Mais sous la main qui les alloit cueillant,

D’autres renaissoient en leur place.

…

Message de Renaissance…

Paraphe de Pierre d’Urfé (fac-similé)

Sources documentaires :

Les quelques documents portant la signature de Pierre d’Urfé sont conservées dans le Cabinet des titres, séries généalogiques de la B.n.F. (Site Richelieu, Ms Fr. ; Pièces originales 2902 ; Microforme 20 710).

AMBASSADEURS VENITIENS (Relations des), 2 vol. 1830.

BRANTÔME (Pierre de Bourdeille, seigneur de) : Œuvres complètes, t. 1 à 11, éd. Par L. Lalanne, Paris, 1864-1882.

CLOULAS (Ivan) : Charles VIII et le mirage italien, éd. A. Michel : L’Homme et l’Évènement, Paris, 1986.

COMMYNES (Philippe de) : Mémoires, éd. Nicolas Lenglet-Dufresnoy, Paris, 1747, 4 vol. (avec preuves annexées).

COMMYNES (Philippe de) : Mémoires, éd. Emilie Dupont, Paris, 1840-1847, 3 vol. (Société de l’Histoire de France).

COMMYNES (Philippe de) : Mémoires, éd. Joseph Calmette et Georges Durville, Paris, 1924-1925, 3 vol. (Classiques de l’Histoire de France au Moyen Âge).

COMMYNES (Philippe de) : Mémoires, éd. Jean Dufournet, Paris, 1979, (Folio).

COMMYNES (Philippe de) : Mémoires, éd. Philippe Contamine, Paris, 1994, (Acteurs de l’Histoire, Imprimerie nationale).

COMMYNES (Philippe de) : Mémoires, Annotations de Joël Blanchard, Le Livre de poche, Lettres gothiques, Librairie générale française, Paris, 2001 (ouvrage de référence)

COMMYNES (Philippe de) : Mémoires sur Charles VIII et l’Italie, Livres VII et VIII, sous la direction de Jean Dufournet, éd. G.F. Flammarion, 2002.

FIORATO (Adelin, Charles) : Italie 1494, Cahiers de la Renaissance italienne, Publications de la Sorbonne, Presses de la Sorbonne nouvelle, Paris, 1994.

GUICHARDIN (François) : Histoire des guerres et des choses advenues… soubs Charles VIII… françoys en Italie, éd. B. Turrisan, Paris, 1568 (BnF, support numérisé, NUMM 106 846 ; livres rares 8 LB 28 16.A).

La MURE (Jean-Marie de) : Histoire des ducs de Bourbons et des comtes de Forez, Montbrison, Paris, 1868, tome deuxième.

LA VIGNE (André de) : Le voyage de Naples, éd. Pubblicazioni della Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1981.

SAINT-GELAIS (Jean de) : Histoire de Louis XII, éd. Théodore Godefroy, Paris, 1622.

Une vie trop brève insérée entre deux règnes d’importance, Louis XI et Louis XII, ne vaudront pas de biographies particulières à Charles VIII qui fait généralement l’objet des premières pages d’ouvrages récents consacrés à Louis XII, à la reine Anne de Bretagne, épouse de l’un puis de l’autre, à Anne de France, dame de Beaujeu, sœur de Charles VIII. Rares sont toutefois les auteurs à citer Pierre d’Urfé :

BERTIERE (Simone) : Les reines de France au temps des Valois (Anne de Bretagne…), 1 – Le beau XVIe siècle, Paris, 1994.

BORDONOVE (Georges) : Les Rois qui ont fait la France. Les Valois. Louis XII, Paris, 2000.

CABANTOUS (Alain), LESPAGNOL (André), PERON (Françoise) [sous la direction de] : Les Français, la terre et la mer – XIIIe – XXe siècle, Fayard, Paris, 2005.

CLUZEL (Jean, de l’Institut) : Anne de France, Paris, 2002.

QUILLIET (Bernard) : Louis XII, Père du Peuple, Paris, 1986.

LABANDE-MAILFERT (Yvonne) : Charles VIII, le vouloir et la destinée, Paris, 1986.

LE FUR (Didier) : Louis XII, un autre César, Paris, 2001.

LE ROY LADURIE (Emmanuel) : L’État royal, 1460-1610, Paris, 1987.

MARKALE (Jean) : Anne de Bretagne, Paris, 1980.

MINOIS (Georges) : Anne de Bretagne, Paris, 1999.

TOURAULT (Philippe) : Anne de Bretagne, Paris, 1990, 2004.

VARENNES (Jean-Charles) : Anne de Bourbon, roi de France, Paris, 1978.

VISSIERE (Laurent) : Louis II de la Trémoille ou la découverte de l’Italie (1480-1525) – Étude historique et édition de correspondance, thèse de l’École des Chartes (2000).

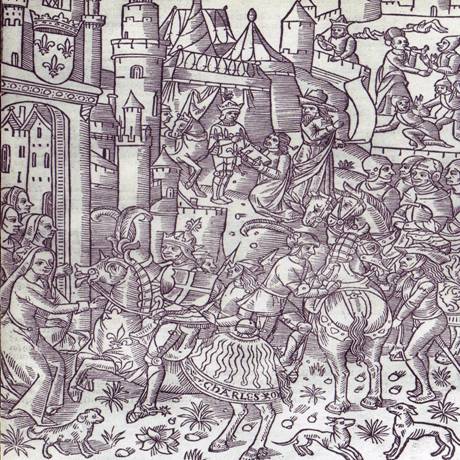

Entrée de Charles VIII à Naples (gravure de A. Vérard)