Date : 1960

Thème 2 : Archéologie, architecture

Lieux : St Nizier de Fornas, ST Bonnet le Chateau, Montarcher, St Hilaire Cusson la Valmitte, Rosiers Côte d'Aurec

Référence : 6 P.148à152

Thème 1 : sceau

Lieux : Amplepuis

Référence : 9 P.2-3

Thème 1 : sceau

BD, Tome VI, Le sceau d’Amplepuis. – Communication de M. le comte de Marsy, directeur de la Société française d’archéologie. – Observations de MM. E. Brassart et Vincent Durand., pages 148 à 152, La Diana, 1892.

Le sceau d’Amplepuis. – Communication de M. le comte de Marsy, directeur de la Société française d’archéologie. – Observations de MM. E. Brassart et Vincent Durand.

M. E. Brassart donne lecture de la lettre suivante, que M. le comte de Marsy a bien voulu lui adresser pour être communiquée à la Société :

Je viens de lire avec intérêt la notice consacrée par notre confrère M. E. Brassart à un sceau du XlVe siècle, récemment découvert dans la sacristie de l’église de Saint‑Loup près Tarare, et qu’il propose de considérer comme le sceau municipal d’Amplepuis.

Il me paraît difficile d’admettre cette identification et voici les motifs qui me portent à la repousser

La forme ogivale et les faibles dimensions de ce sceau en feraient un exemple presque unique. Je ne trouve dans l‘Inventaire des sceaux des Archives Nationales, de Douet d’Arcq, et dans les diverses publications de Demay et de Lecoy de la Marche, que des sceaux ronds pour les villes, ou seulement en forme d’écu, et deux de forme ogivale ou ovale, ceux de Noyon et de Laon. Ces deux sceaux ont des dimensions qui atteignent 0 m 08 de diamètre. Presque tous les sceaux municipaux dépassent (au moins jusqu’au XVe siècle 0 m 06 (1), celui d’Amplepuis n’aurait que 0 m 035.

Le texte de la légende, S. Borgii de Amploputeo, diffère de tous ceux que l’on rencontre et où on ne trouve que la forme Burgus et encore fort rarement, car je ne vois guère à citer que le n° 5629 de l’Inv. des Arch. nat., sceau de Castres, portant sig. universitatis Burgi Castrensis (1303), et un sceau de La Grasse, de la même date.

Aussi je proposerais de voir dans la curieuse matrice signalée par notre confrère M. E. Brassart, non pas un sceau municipal, mais un sceau de personnage et sans doute d’ecclésiastique. La forme ogivale du sceau, généralement adoptée par les membres du clergé, la représentation de la Vierge et les termes de la légende me paraissent autant d’arguments à invoquer pour faire de ce sceau celui d’un prêtre, originaire d’Amplepuis, et en ayant pris le nom suivant l’usage habituel au moyen‑âge. Comment faut‑il lire le prénom ? Borgeois ou Bourgeois, Borges ou Bourges : on a le choix.

_______________

(1) Le sceau d’Olargues cité par Douet d’Arcq ne peut, je crois, être utilement invoqué, sa légende étant illisible et même son attribution douteuse.

_______________

Le détail, signalé par M. Brassart, des traces de mutilation que présente ce sceau viendraient aussi à l’appui de cette hypothèse, car on a souvent, au moyen-âge, détruit ou altéré les sceaux des particuliers, au moment de leur mort, afin de prévenir la fabrication d’actes faux authentiqués par leur apposition ; dans d’autres circonstances, on plaçait le sceau dans la tombe du défunt, et la découverte de cette matrice dans la sacristie pourrait donner à penser qu’elle a été trouvée dans quelque remaniement du dallage de l’église de Saint-Loup.

Un jour, peut-être, la mention de Bourgeois d’Amplepuis dans un acte ou l’apposition de son sceau comme témoin ou partie viendront établir ce que peut avoir d’exact la supposition que je prie mes confrères de la Diana d’accueillir avec leur amabilité habituelle.

La rectification proposée par M. de Marsy, ajoute M. E. Brassart, consiste à traduire sceau de Bourges ou Bourgeois d’Amplepuis au lieu de sceau du bourg d’Amplepuis. Ce changement me met dans la posture du singe de la fable, avec cette différence qu’au lieu de prendre le Pirée pour un homme, j’aurais pris un homme pour le Pirée.

Si je me suis réellement rendu coupable d’une telle confusion, je vous prie de m’excuser et de m’accorder le bénéfice des circonstances atténuantes. Voici les raisons qui m’avaient conduit à l’interprétation que j’ai cru pouvoir proposer.

Par sa forme elliptique, le sceau dont il s’agit n’a guère pu appartenir qu’à un particulier de l’ordre ecclésiastique, ou à une collectivité religieuse ou même civile.

Dans la première hypothèse, celle du sceau d’un ecclésiastique, il semble que le prénom du propriétaire devrait être énoncé. En effet, comme l’établit parfaitement M. le comte de Marsy, le sceau d’un individu est une propriété exclusive. Le prénom devant le nom de famille, quand celui-ci est exprimé, est donc indispensable. Mais le mot Borgii ne semble pas un prénom. J’ai compulsé l’excellente liste onomastique contenue dans le Répertoire des sources historiques de M. l’abbé U. Chevalier. Toutes les appellations similaires sont des noms patronymiques.

D’autre part, on ne connaît aucune famille du nom d’Amplepuis, ville qui a appartenu jusqu’au VIe siècle à différentes branches de la famille de Beaujeu. On ne signale qu’un seul personnage ayant porté ce nom, savoir Girin ou Garin d’Amplepuis, viguier de Lyon pour le roi en 1272 (1), puis sénéchal de Beaucaire et de Carcassonne (2), peut-être un cadet de la maison de Beaujeu.

Enfin, le mot Borgius n’est pas davantage le nom d’une fonction ou dignité ecclésiastique dont le possesseur du sceau pouvait se contenter de prendre le titre, sans énoncer son nom et son prénom, comme on en voit quelques exemples, notamment dans le sceau, cité par Gras (3), d’un archiprêtre de Montbrison, lequel porte la simple légende, S. archipresbiteri de Montebrusonis.

Reste l’hypothèse d’une collectivité. Gras décrit précisément un sceau ogival du XlVe siècle, ayant presque les mêmes dimensions que le nôtre, 0 m 035 de hauteur au lieu de 0 m 032, et portant également au milieu la représentation de la Vierge et de l’Enfant Jésus (4). Il a appartenu aux Cordeliers de Montbrison.

On pourrait penser que le sceau d’Amplepuis est aussi celui d’un établissement religieux quelconque de cette ville. Mais le mot Borgii, s’il n’est ni un prénom, ni un nom de famille ou de dignité, ne peut trop être traduit que par bourg. Voilà pourquoi J’ai cru pouvoir attribuer ce sceau à la communauté des habitants de la ville.

_______________

(1) Aubret, Mémoires pour servir à l’histoire de Dombes, I, p. 568.

(2) Dom Vaissette, Histoire de Languedoc, IV, p. 45 et 91.

(3) Revue Forézienne, année 1868, p. 129.

(11) Revue Forézienne, année 1870, p. 271.

______________

Que si l’on objecte que sa forme ogivale, ses petites dimensions, sont inusitées pour les sceaux municipaux, je ferai observer que dans notre région on manque de termes de comparaison ; car si une douzaine de chartes de franchises accordées à des villes foréziennes sont parvenues jusqu’à nous, aucun sceau ancien des communautés d’habitants créés par elles ne nous est connu. Il en est de même pour le Lyonnais, Lyon excepté.

M. Vincent Durand dit que les membres de certains ordres monastiques faisaient suivre leur nom de religion de celui de leur lieu d’origine. Mais le premier était toujours précédé de la qualification de frater et l’absence de ce mot sur le sceau d’Amplepuis exclut la possibilité de l’attribuer à un clerc régulier, alors même qu’on devrait reconnaître dans Borgii un prénom resté jusqu’à présent inconnu. La même difficulté n’existerait pas pour un clerc séculier. Toutefois et tout bien considéré, il semble préférable de traduire borgii par bourg. A la vérité la forme borgium n’a pas encore été signalée, mais on trouve burgium dans Ducange, et la substitution vulgaire de l’o à l’u, dont on a un exemple dans borgiosia pour burgesia, s’explique facilement en l’espèce par le roman forézien, dans lequel bourg se dit borc, la consonne finale restant muette.

Référence : 50:55,5

Thème 1 : sceau

Référence : 15 P.58-59

Thème 1 : sceau

Lieux : Moind

Référence : 8 P.311à325

Thème 1 : don au musée, sceau

Référence : 57 P.69à94

Thème 1 : sculpture, biographie

Thème 2 : pictural, architecture, bibliothèque

Lieux : Athènes, Constantinople

Référence : 20 P.398à404

Thème 2 : Souterrain

Lieux : Chenereilles

Référence : 49 P.221à224

Thème 1 : etymologie

Thème 2 : Bibliothèque

Lieux : Forez

Référence : 15 P.138à141

Thème 2 : Archives

Lieux : St Esprit de St Thurin

Référence : 42 P.119à123

Thème 2 : Archives

Lieux : Rochetaillée

Référence : 49 P.51À53

Thème 1 : testament

Thème 2 : Archives

Référence : 50 P.235à244

Thème 1 : testament

Thème 2 : Archives

Lieux : St Genis Terrenoire

Référence : 36 P.281à302

Thème 1 : Fouilles

Thème 2 : Archéologie, architecture

Lieux : Moingt

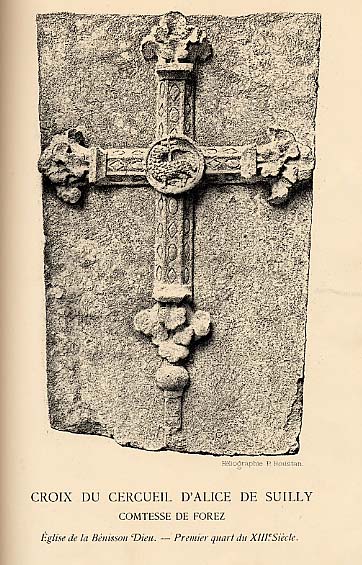

BD, Tome IV, Le Tombeau d’Alice de Suilly, comtesse de Forez, dans l’église de la Bénisson-Dieu. Communication de M. Edouard Jeannez, pages 154 à 172, Montbrison, 1887.

Le Tombeau d’Alice de Suilly, comtesse de Forez, dans l’église de la Bénisson-Dieu. – Communication de M. Edouard Jeannez.

Le nombre considérable de fondations d’anniversaires et d’élections de sépultures faites par d’illustres bienfaiteurs dans l’abbaye de la Bénisson Dieu, principalement durant les trois premiers siècles de son existence, rendrait inexplicable l’absence presque complète de monuments funéraires, dans l’église primitive encore debout, si l’on ne tenait compte des règlements cisterciens, qui défendaient d’inhumer dans les églises abbatiales d’autres personnes que les rois, reines, archevêques et évêques (1). Par une exception bien naturelle, le corps de saint Bernard fut enterré dans l’église de Clairvaux dont il était te fondateur ; mais la discipline était dans les commencements si rigoureuse, qu’elle s’opposa, durant les dernières années du XII e siècle, à l’érection, dans cette abbatiale, de la chapelle funéraire des comtes de Flandre qui, plus tard, devenait célèbre dans l’ordre de Citeaux, comme le remarque D. Martène dans son Voyage littéraire.

A la Bénisson Dieu, fille chérie de saint Bernard, furent certainement établis dès l’origine les trois cimetières statutaires, celui des dignitaires ecclésiastiques étrangers, celui des moines et celui des laïcs ou des nobles (2). Quant aux abbés, ils durent être, suivant une exception généralement admise même par les bénédictins de Citeaux, enterrés dans le grand cloître adossé à l’église (3) et dans la salle du chapitre (4). Cette salle capitulaire fut-elle en outre, comme chez les Clunisiens, comme à Ambierle, un lieu d’inhumation pour d’autres officiers du monastère ou des séculiers d’un rang considérable ? Nous n’en avons pas de preuves et l’histoire ne signale qu’une sépulture autre que celles des abbés dans ce chapitre, celle du comte Guy Il, le plus insigne bienfaiteur du monastère, fondateur à peu près certain de l’église actuelle et mort en l’année 1211(1b).

_______________

(1) D. Martène, Thesaurus nov. anecd. IV. Stat. Cap gen. Cist.

(2) D’Arbois de Jubainville, Abb. Cist., p 43.

(3) L’emplacement du grand cloître est encore actuellement marqué par le puits symbolique qui n’a pas été détruit. Une des galeries était adossée à l’église, comme en témoignent les trous du chevronnage de toiture restés apparents dans la muraille à une hauteur de 2m 90 au dessus du sol extérieur actuel, lequel est de 0m 35 plus bas que celui de l’église. L’existence de sépultures dans cette galerie a été révélée par la rencontre de nombreux ossements exhumés par les maçons en 1884.

(4) La tombe de l’abbé Guy de Bourbon, qui vivait en l’an 1300, joignait dans la salle du chapitre celle du comte Guy II. La Mure, Hist. des ducs de Bourbon…, tom. II, p. 174.

(1b) La Mure, loc .cit., tom. I, p. 173.

_______________

Quoi qu’il en soit, les cimetières de l’abbaye ayant disparu tout aussi bien que la totalité des bâtiments conventuels, on ne connaissait, jusqu’à ces derniers temps, que trois tombes anciennes encore en place dans l’intérieur de l’église : celles de deux des abbesses des XVIIe. et XVIIIe. siècles, plus une plate tombe gravée du commencement du XIV e, donnant les effigies d’un chevalier Humbert de l’Espinace et de sa femme. Encore faut-il ajouter que, de certaines circonstances révélées par. Les fouilles récentes, il semble résulter que cette belle dalle ne recouvrait plus une sépulture réelle et avait été simplement déposée dans le pavement de la chapelle à peu près abandonnée; où, maintenant redressée contre une des parois, elle est à l’abri de l’usure et des mutilations.

Mais voici que notre Bénisson-Dieu souterraine vient, par une découverte tout à fait imprévue, de s’enrichir d’un quatrième et très important tombeau :celui d’Alice de Suilly, femme de ce comte de Forez Guy III, qui mourait en Palestine en l’année 1202 et retenait de cet événement le surnom de Transmarin. Après avoir signalé cette intéressante découverte, il nous a paru nécessaire d’en consigner avec précision les très curieuses circonstances.

Jusqu’à ces dernières années, on voyait encastrée à une hauteur d’environ deux mètres dans le mur du collatéral nord de l’église, entre un des contreforts et la grande porte aujourd’hui murée qui faisait communiquer le cloître avec le choeur des moines, une pierre sculptée, d’une bonne conservation et présentant en demi relief la partie supérieure d’une croix stationnale dans le style du XIII e siècle.

Accompagnant, au mois d’août 1884, M. l’architecte des Monuments historiques venu à la Bénisson-Dieu pour décider la mise on train des travaux de réparations extérieures aujourd’hui terminées, nous attirâmes son attention sur cet objet d’art dont l’enlèvement et l’installation dans l’intérieur de l’église furent immédiatement décidés, L’opération fut accomplie en novembre suivant. Elle fit reconnaître que cette dalle était engagée, non pas dans la muraille elle-même, mais dans une mince cloison d’environ trente centimètres d’épaisseur, construite, à une époque relativement très récente, au devant d’une cavité, sorte de niche oblongue, qu’elle avait mission évidente de dissimuler. Cette cavité dont Il était impossible de soupçonner l’existence, avait été pratiquée dans le mur épais de 1m 25. Elle mesurait un peu plus de deux mètres de longueur et avait été voûtée en forme d’arcosolium ; mais les claveaux de l’archivolte avaient été brutalement brochés et détruits, pour permettre de monter le parement maçonné avec un appareil d’assises continuant tant bien que mal celui de la muraille. Les débris provenant de cette mutilation avaient été rejetés dans la niche ; ils furent recueillis soigneusement et leur examen à permis de reconstituer par la pensée et en partie le monument auquel ils ont appartenu.

Nous étions évidemment là en présence d’un de ces enfeus, ou arcades tumulaires, si fort à la mode durant les XlI e et XIII e siècles.

A cette époque de ferveur religieuse, les nefs des églises eussent été promptement encombrées par les sépultures que s’y réservaient, à l’envi et comme un grand honneur, les personnages considérables fondateurs ou bienfaiteurs d’abbayes ou de collégiales. Les dalles funéraires purent y être maintenues sans inconvénient mais quant aux tombeaux apparents avec ou sans effigies, on dut adopter l’usage de les placer sous des arcades pratiquées dans l’épaisseur des murs latéraux à l’intérieur et souvent aussi à l’extérieur, surtout chez les cisterciens.

Dans les commencements, jusqu’à la fin du XIIe siècle, le sarcophage posé dans l’enfeu était ordinairement supporté au dessus du sol par de petites colonnettes ou des pilettes formant chantiers ; mais lorsque sa face principale n’était pas décorée de moulures ou d’inscriptions, il était renfermé dans une sorte de châsse à parement sculpté ou revêtu d’arcatures,. D’ailleurs, pas d’effigie du mort ; et le couvercle, quelque fois plat, plus souvent à deux pentes en forme de toit, était orné d’attributs en creux ou en relief.

Mais ce système antique du sarcophage contenant réellement les corps et sans représentation du défunt, ne se retrouve guère au delà du XIIe siècle que dans nos contrées méridionales, où persistent plus longtemps les traditions gallo-romaines (1). Partout ailleurs, le sarcophage devient de plus en plus cénotaphe, c’est-à-dire simulacre de cercueil, monument honorifique portant l’effigie du mort et quelquefois entouré de statues de saints patrons, d’anges et même de personnages ayant figuré aux obsèques. L’arcade elle-même, dès le XIV e siècle, est presque toujours remplacée par un gable plus ou moins obtus, avec arc trilobé en dessous et crochets sur les rampants (1b).

_______________

(1) Viollet Le Duc. Dict. d’arch, passim.

(1b) Cette disposition, complétée par deux colonnettes portant le gable, est habituellement figurée sur les pierres tombales du XIV e siècle et du commencement du XVe, Voir celles d’Ambierle, de Saint-Pierre-Laval, etc.

_______________

Notre enfeu de la Bénisson-Dieu était bien un de ces tombeaux arqués de la première époque. Il avait été détruit et muré, et le sarcophage qu’il abritait avait disparu. Quoiqu’il en soit, ce monument était richement décoré, comme en témoignent les débris retrouvés. L’archivolte du couronnement portait sur le plat une élégante moulure d’une tige feuillue, plantureuse, délicatement refouillée dans l’épannelage ; et l’intrados était revêtu d’un festonnage de redents en forme d’arcs trilobés plein cintre, dont chaque petit lobe mesurait douze centimètres de corde. Cette dentelle était allégie sur chaque face par de larges biseaux accolés, ce qui prouve qu’elle se détachait en claire voie sur le vide de la niche (2). Mais le vide lui-même était-il protégé par une voûte en arc ogive ou plein cintre? La trop complète destruction des claveaux rie laissait malheureusement pas d’indices suffisants pouvant renseigner sur ce point. Toutefois la forme en plein cintre semblait résulter du peu de hauteur et de la faible inclinaison des rebords de la brèche (3).

_______________

(2) On a l’idée de ces claires-voies par le tombeau adossé de l’église Saint-Pierre sous Vézelay figuré dans le Dictionnaire de Viollet Le Duc, et par un dessin de la collection Gaignères reproduisant l’enfeu de deux évêques de Noyon dans l’abbatiale d’Ourscamp.

(3) En Bourgogne et en Lyonnais, le plein cintre persiste jusqu’au milieu du XIII e siècle dans les arcatures des monuments, et bien plus tard daris les peintures et les manuscrits.

_______________

Quant à la dalle sculptée, dont l’arrachement avait amené la découverte de l’enfeu, sa coupe en queue d’aronde montrait évidemment qu’elle était un fragment du couvercle brisé d’un sarcophage.

La croix dont elle est ornée mesure 0m 51 de hauteur sur 0m 36 de largeur, fleurons des extrémités non compris. C’est, comme nous l’avons dit, une croix processionnelle portée au dessus d’un noeud arrondi, par une longue hampe, dont il ne reste visible qu’une faible partie et qui formait l’arête longitudinale du couvercle. L’arbre et la traverse, de quatre centimètres de relief, donnent en coupe un tétragone irrégulier, et leurs trois faces apparentes, de largeur sensiblement égales, présentent une décoration de ciselures figurant des gemmes montées en bâtes alternativement ovales et losangées (1). A leur rencontre les croisillons sont renforcés d’un médaillon circulaire de 0m 14 de diamètre, que remplit la représentation en relief d’un agneau symbolique, la tête tournée à senestre et passant au devant d’une croix à étendard posée en pal. Enfin, les quatre extrémités saillissent en tailloir roman, avec cavet au lieu de biseau, d’où s’élance un bouquet de feuilles habilement agencées pour donner une silhouette vaguement fleurdelysée. Cette ornementation fait date. Ce ne sont plus en effet les bourgeons à peine entr’ouverts, la végétation toujours conventionnelle du XII e siècle, mais de vraies feuilles, tenant surtout du trèfle, épanouies, grassement modelées sur nature, tout en restant manifestement disposées suivant une intention monumentale. Rien encore d’ailleurs de l’imitation exclusivement réaliste qui, dès le milieu du XIIIe siècle, s’accentue progressivement, pour aboutir aux choux frisés, contournés, aux panaches exubérants du style flamboyant. Cette coexistence de la simple et sévère charpente romane et de la flore naturaliste qui ouvre la période ogivale place au commencement du XIIIe. siècle l’exécution de cette croix, oeuvre de transition. Et c’est le même âge que paraissait assigner à l’enfeu le style de son ornementation sculptée.

_______________

(1) Ce genre de décoration rappelle les produits de l’orfèvrerie limousine du XII e siècle, où se trouvent associées les brillantes colorations demandées aux gemmes par les byzantins et les formes sévères de l’architecture romane – Voir dans les Mélanges d’art et d »archéologie publiés par M. L. Palustre, la croix du XII e siècle de l’église d’Obazine (Corrèze).

_______________

A la même époque, fin de l’année 1884, les travaux de déblai pratiqués à la base du collatéral sud de l’église, en contre-bas de plus de 1m 30 au. dessous des terrains contigus, mettaient à découvert l’entrée extérieure du caveau sépulcral des Nérestang, construit dans la première moitié du XVIIe siècle sous la chapelle de la Vierge. Quand on eut fait écouler par une rigole à niveau les eaux boueuses qui le remplissaient (1), on en retira entr’autres pièces un beau sarcophage, intact et fait du meilleur calcaire des carrières de Saint-Maurice-en-Brionnais. Long de 2m 03 sur une hauteur de 0m 54, avec une largeur de 0m 61 aux pieds et de 0m 75 à la tète, il ne présente ni inscription, ni refouillement intérieur pour loger la tète ou les épaules du mort. Mais il se creuse insensiblement de façon à offrir une profondeur intérieure de 0m 29 vers les pieds et de 0m 48 à l’autre extrémité. En dedans et sur le rebord supérieur de l’auge, une moulure très régulièrement entaillée, de 0m 25 de hauteur sur 0m 05 de large, est destinée à recevoir le couvercle devant s’y emboîter avec précision. Ce couvercle n’existait plus ; il avait été remplacé par une bâtisse informe. Le cercueil renfermait les ossements de deux personnes, mais on n’y trouva aucune monnaie, aucun objet mobilier, pas plus d’ailleurs que dans la niche précédemment découverte, dont tous les menus débris avaient été passés au crible.

_______________

(1) Avant l’établissement des travaux de défense récemment exécutés, les eaux de la Tessonne envahissaient périodiquement l’église.

_______________

Ayant installé ce sarcophage dans l’intérieur de l’église, nous eûmes l’idée d’en rapprocher la dalle sculptée d’une croix, qui s’adapta dans les moulures de l’auge avec une si parfaite précision que le doute était impossible : nous possédions là bien certainement la partie la plus intéressante du couvercle ; et de ce fait le sarcophage lui-même se trouvait daté. La forme plate du couvercle ne pouvait contredire la fixation chronologique au commencement du XIIIe siècle. Elle constituait, il est vrai, une infraction à la mode du toit à deux pentes presque exclusivement adoptée dès cette époque ; infraction qui eût pu faire supposer un âge plus reculé (1), mais qui était imposée au sculpteur par la nécessité de placer les branches de la croix sur un même plan horizontal (2).

_______________

(1) Suivant M. l’abbé Cochet (Normandie souterraine, p 435 et autres) l’aplatissement du couvercle des sarcophages appartient surtout aux hautes époques.

(2) Les artistes des XIe et XII e siècles avaient trouvé un ingénieux moyen de combiner la forme du toit avec la décoration d’une croix à plat. Ils lui donnaient la disposition de deux combles se pénétrant à angle droit et terminés par quatre pignons triangulaires. La croix était sculptée en relief sur ce faîte croisé.

_______________

Autre déduction probable : notre antique cercueil avait dû être violé. Pour soulever le couvercle encastré à vif, il avait fallu le briser, et pendant que le morceau le plus soigné comme ornementation trouvait grâce devant les démolisseurs qui l’enchâssaient dans la cloison maçonnée, les autres fragments portant la hampe de la croix étaient employés comme moëllons. Cette violation était donc contemporaine de l’occlusion de l’enfeu.

Nous venons d’énumérer tous les renseignements matériels donnés par les fouilles ou les démolitions.

Maintenant, pour quel personnage considérable avait donc été construit au XI1Ie siècle ce monument d’une richesse inusitée chez les cisterciens? A qui avait appartenu le sarcophage timbré d’un agneau mystique? Pour quelle cause et par qui avait-il été violé ? Quels étaient les auteurs de la destruction et du muraillement de l’arcade sépulcrale ?….

Nous en étions là de ces constatations et de ces incertitudes, quand nous eûmes la bonne fortune de rencontrer le récit suivant de La Mure, au livre II, chap. XI, de son Histoire des ducs de Bourbon : « Alix ou Alice, veuve du comte Guy III, ne se remaria point. Mais ayant élu sa sépulture en l’abbaye de la Bénisson-Dieu, où était mort et où avait été inhumé Guy II son beau-père, qui survécut ce comte de plus de neuf ans, on lui fit dresser une arcade sépulcrale fort honorable dans le cloître de cette abbaye, et près de la porte par laquelle ce cloître communique avec l’église. Sa tombe est élevée sous la voûte de cette arcade, et la pierre qui la couvre porte en relief une grande croix qui règne tout au long, au milieu de laquelle, entre les croisons, est relevée la figure d’un agneau pascal, tel qu’on le dépeint ordinairement près du glorieux précurseur de N.- S., saint Jean-Baptiste. Par lequel sacré symbole est comme indiquée la sépulture qu’avait eue ce comte son mari dans une église dédiée à ce même glorieux Précurseur (la croix munie de l’agneau pascal étant l’ordinaire ornement des sépultures de Saint Jean de Jérusalem)…. »

« Au devant de cette même arcade sépulcrale, sur la dernière des grandes fenêtres qu’a le dit cloître de ce côté là,.se voit une enfonçure en la muraille du dit cloître, où paraissent encore quatre petits piliers de pierre au milieu desquels était anciennement entretenue une lampe ardente toutes les nuits, tant pour éclairer aux religieux qui passaient la pour aller à l’église, que pour les faire ressouvenir de l’âme de cette pieuse comtesse…. »

« Et il faut que j’ajoute ici une remarque curieuse sur la sépulture de cette comtesse Alice de Suilly, qui est que la vieille bâtisse de la dite arcade ou voûte sépulcrale où elle est inhumée ayant obligé de nos jours, pour la réparer, la dévote abbesse de ce monastère de faire remuer la pierre marquée de la croix ci devant décrite qui couvre le tombeau de cette comtesse, les ossements de son corps se trouvèrent enveloppés dans un grand manteau de cuir, qui étant ouvert et déplié, les dits ossements tombèrent presque tous en poussière, tant est grande la délicatesse et faiblesse du corps humain…… »

Nous n’eussions pu souhaiter une plus lumineuse et plus péremptoire réponse aux questions que nous nous étions posées. C’est une description à la fois topographique et historique, dont nous n’avons plus qu’à marquer l’absolue concordance avec les récentes découvertes.

L’emplacement de l’arcade sépulcrale récemment retrouvée dans le cloître de l’abbaye, à côté de la porte donnant de ce cloître dans l’église, est identiquement celui qu’assigne La Mure à l’enfeu construit pour la veuve de Guy III. Cette arcade existait encore au XVII e siècle et notre historien la décrit de visu : « Sa tombe est élevée sous la voûte de cette arcade… » Il s’agit donc bien d’un véritable tombeau apparent, c’est-à-dire d’un sarcophage renfermant le corps de la défunte, et dressé au dessus du sol. Enfin le monument est qualifié de « fort honorable « , autrement dit, richement décoré, épithète que justifient les sculptures du couronnement et surtout la belle croix tout à fait conforme à la description détaillée donnée par La Mure. On doit admettre en outre qu’à raison de la nudité de ses parois, le sarcophage devait s’abriter derrière un parement orné formant soubassement à l’arcade.

Relativement à l’âge du monument, les conclusions auxquelles nous ont amené ses caractères architectoniques et artistiques sont non seulement confirmées, mais précisées par les documents historiques. Nous ne possédons pas la date exacte du décès de la comtesse Alice ; mais elle nous est approximativement donnée par une charte de 1222, 20 août (XII Kal. septembris) (1). Aux termes de cet acte, le comte Guy IV donne à Dieu, à la Vierge Marie et au monastère de la Bénisson-Dieu, pour le salut de l’âme de sa mère, qu’il nomme Alasia, une dîme qu’il possède dans la paroisse de Poncins en Forez, outre la rivière de Vizézy et celle de Lignon jusqu’au lieu appelé la Celle, annexe de Cleppé. En juin 1225 le même comte fonde en faveur du même monastère une rente annuelle de vingt cinq sols, pour l’entretien d’une lampe ardente toutes les nuits devant le tombeau de la dite comtesse sa mère (1b). Le tombeau existait donc à ce moment et son érection se place nécessairement entre les années 1222 et 1225.

_______________

(1) La Mure. Hist. des ducs de B., t, III, p. 39.

(1b) Ibidem, p. 40.

_______________

L’auteur de la violation de sépulture et de la destruction de l’enfeu qui l’abritait ne nous est pas nominativement désigné. Ce fut une des trois abbesses qui gouvernèrent le monastère du vivant de La Mure. Mort en 1675, cet auteur venait de mettre au net le manuscrit de son histoire des comtes pour le livrer à l’impression, comme nous l’apprennent Le Laboureur et dom Estiennot ; mais il est prouvé que dès 1655 il avait réuni les matériaux de ce travail si considérable (2). Il ne peut donc faire allusion à Françoise II de Nérestang, qui n’arrivait qu’en 1653 au gouvernement de la Bénisson-Dieu en succédant aux abbesses ses tantes Françoise et Aymare, mortes toutes deux la même année. D’ un extrait du registre diocésain cité par M l’abbé Baché (3), il résulte d’ailleurs que l’autel principal de l’église, tel qu’il existe encore, avec le nouveau choeur et les deux sacristies, étaient déjà édifiés bien avant 1655. Ces remaniements, ainsi que beaucoup d’autres travaux considérables exécutés si malencontreusement dans l’église abbatiale, avaient rempli la vie de Françoise de Nérestang, qui ne laissa rien à terminer à ses successeurs. C’est elle qu’a certainement voulu désigner La Mure ; c’est elle qui fit détruire le mausolée de la comtesse Alice.

_______________

(2) La Mure. Projet de l’histoire du pays de Forestz. Cet opuscule, qui se trouve à la Bibl. Coste à Lyon, a été reproduit dans l’Hist. des d. de B., introd., p. LXVIII.

(3) L’abbaye de la Bénisson-Dieu, par l’abbé J. B., p. 200.

_______________

Cet acte de vandalisme aurait eu pour motif « la réparation de la vieille bâtisse de l’arcade sépulcrale ». Notre historien a-t-il été bien renseigné ? Singulier moyen en effet, pour réparer cet enfeu, que de le mutiler et de le murer après avoir enlevé la tombe qu’il protège !

Nous croyons être plus près de la vérité en remarquant que l’architecte de Mme de Nérestang, au moment de réaliser le singulier et si déplorable exhaussement des toitures latérales et par conséquent des murs goutterots, qui vient d’être fort heureusement supprimé, put redouter d’asseoir cette surcharge sur le vide de l’enfeu. Il dut tenir compte d’ailleurs très probablement d’une grave avarie survenue dans la voûte de la basse nef, précisément au droit de l’arcade sépulcrale. Cette avarie, encore aujourd’hui parfaitement visible, est antérieure aux travaux de remaniement des sacristies. En effet, l’arc doubleau s’était cassé; Il ne fut pas repris, mais simplement soutenu par le mur de refend qui servit à clore les nouvelles sacristies et l’enfeu fut détruit et muré pour augmenter la résistance du mur extérieur. Or cette dislocation résultait uniquement, comme Il est facile de le voir, du tassement du pilier de la grande nef recevant l’arc doubleau malade ; le muraillement de l’enfeu était donc inutile et fut une bien regrettable faute.

Mais notre désaccord avec La Mure devient plus grave à propos des raisons, vraiment trop trans-marines, qu’il apporte pour expliquer la représentation de l’Agneau sur le couvercle du sarcophage.

Elle indiquerait selon lui la sépulture qu’avait eue Guy III, mari de notre comtesse, à Acre en Palestine, dans une église dédiée au précurseur saint Jean-Baptiste et appartenant aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem : l’Agneau pascal étant, dit-il, l’ordinaire ornement des sépultures dans ces églises.

Que cet emblème ait été gravé sur le tombeau du comte dressé dans cette église de Saint-Jean de Jérusalem, cela se comprendrait, étant admis l’usage invoqué et en supposant que l’Agneau, tel qu’il est représenté, soit bien celui que l’iconographie donne pour attribut au Précurseur. Mais Il n’en saurait être de même, cela est évident, pour Alice de Suilly, sa femme, morte vingt ans plus tard, et qui fut inhumée dans une église du pays de Forez, desservie par des moines cisterciens et placée sous la protection de l’archange saint Michel.

Et d’ailleurs, est-ce bien un Agneau pascal qui est sculpté sur notre croix de la Bénisson-Dieu ?

La part de l’Agneau est fort considérable dans le symbolisme chrétien. Aux temps des persécutions lorsque la discipline du secret est en vigueur, il est, comme l »Ix/C)’J;, le poisson, un des emblèmes ordinaires et mystérieux du Sauveur. Crucifix des premiers chrétiens, c’est l’Agneau victime, figure de l’Agneau de l’Exode dont le sang imprègne la branche d’hysope, pour marquer du tau céleste les maisons des élus (1). C’est l’Agneau Eucharistique, souvenir de l’Agneau pascal mangé par les Hébreux à la sortie d’Egypte. C’est aussi, et le plus souvent, le symbole gracieux et tendre du Bon Pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. C’est enfin le fidèle lui-même ; et les brebis, ce sont les apôtres et aussi les fidèles (2).

_______________

(1) Exode, chap. XII, v.6, 7, 13, 22.

(2) Pour l’application aux fidèles du symbole de la brebis et de celui de l’agneau, voir Dict. des antiquités chrét., par l’abbé Martigny, p. 21; – Iconographie chrét., par Didron, p. 334 et suivantes ; – Les sarcophages chrétiens d’Arles, par E. le Blant, pl. IX. – Sans parler des preuves par les monuments des premiers siècles, la persistance de ce symbole en plein moyen-âge est indiquée par Guill. Durand. Rational, liv I, chap. III.

_______________

A la fin du VII e siècle, après la paix définitive rendue à l’Église, cette allégorie trop en faveur paraît abusive et dangereuse, et le concile in Trullo décrète qu’à l’avenir la figure humaine du Christ sera substituée à l’image du « vieil Agneau. » A dater de cette époque, on le retrouve encore souvent, soit couché aux pieds du Sauveur, soit figuré au revers des croix portatives (1) ; mais dès le Xe siècle son type en tant qu’Agneau divin est invariablement fixé (2). L’iconographie l’entoure des attributs de la divinité et de la victoire, du nimbe et de la croix à étendard dite de résurrection. Le haut moyen-âge, comme le remarque le P. Cahier, n’a plus le culte des symboles tendres, il a surtout le sentiment de la grandeur. Et plus encore que l’Agneau Eucharistique, dont le sang jaillit dans le calice ou s’écoule par les cinq ruisseaux qui figurent les cinq plaies du crucifié, il aime à représenter l’Agneau triomphateur qui devient en blason l’Agneau pascal, parce que Pâques est l’anniversaire du jour ou éclate la puissance de l’homme-Dieu (3).

Donc, plus d’Agneau victime sans l’effusion du sang ; plus d’Agneau pascal sans la croix à bannière ; et pour tous deux toujours et nécessairement le nimbe crucifère, marque de la divinité.

_______________

(1) La fameuse croix-reliquaire de Velletri porte au revers un Agneau émaillé, sans nimbe ni bannière. On la date du VIII e siècle.

(2) L’incertitude qui règne jusqu’à cette époque dans la représentation de l’Anneau divin ne se montre nulle part avec plus d’évidence que sur les mosaïques de l’église des saints Cosme et Damien à Rome, où se voit l’agneau alternativement nimbé et non nimbé.

(3) Nouveaux mélanges d’archéologie, par les PP. Cahier et Martin.

_______________

Cette présence du nimbe est non moins obligatoire pour l’Agneau Dieu présenté par le Précurseur et devenu son attribut. Elle se retrouve dans tous les monuments de sculpture ou de peinture, dans les vignettes des manuscrits, dans les vitraux des cathédrales, dans les objets du culte. Et les infractions, rares d’ailleurs, à ce canon iconographique sont plus apparentes que réelles, au moins jusqu’au XV e siècle, jusqu’à l’invasion du naturalisme et de la fantaisie détruisant peu à peu la servitude où étaient retenus les peintres (1). C’est ainsi qu’une lettre historiée d’un manuscrit du XIIIe siècle appartenant à l’église de Saint-Victor-en-Roannais, représente l’Agneau divin porté par saint Jean-Baptiste, dépourvu du nimbe, mais inscrit alors dans une gloire circulaire à la façon d’une imago clypeata. Et cette même bizarrerie se voit dans une des statues de Chartres et sur un fer à hostie de la collection du P. Ladislas (2).

Au XVI e siècle, à Brou, l’Agneau Dieu perd non seulement le nimbe mais tout caractère hiératique, à ce point que le peintre se voit contraint de rappeler la sévérité du symbole par l’inscription : Ecce Agnus Dei, posée sur une banderolle (3).

_______________

(1) Le concile de Nicée en donne la mesure : « On ne peut accuser les peintres d’erreurs ; l’artiste n’invente rien. C’est par les antiques traditions qu’on le dirige ; sa main ne fait qu’exécuter. L’invention et la composition du tableau appartiennent aux Pères… » Emeric David. Hist. de la peinture au moyen-âge. Voir ce qu’il dit de ce droit qu’exerçaient les évêques et les abbés pour diriger les peintres dans la composition des sujets religieux.

(2) Musée eucharistique de Paray-le-Monial.

(3) Didron. Iconographie chrétienne.

_______________

Enfin, à ces premières heures de la Renaissance, les arts, se sécularisant, s’affranchissent de plus en plus des règles de l’iconographie sacrée, et Jean Van Eyck lui-même se met en tête des indépendants en supprimant, dans son célèbre tableau de l’Adoration de l’Agneau, l’attribut obligé de la divinité.

Mais pour on revenir à l’époque qui nous intéresse, le XIIIe siècle pas plus que le haut moyen-âge n’a permis en matière de symbolisme la tolérance ou la confusion. Et quand le nimbe manque à l’Agneau, comme à Velletri, comme sur les anciennes croix stationnales, comme sur le sarcophage de la Bénisson-Dieu, on peut être assuré qu’il n’y a plus là le type légal du Dieu-Sauveur, et que l’Agneau a repris son autre signification antique d’emblème de l’élu et du fidèle.

Sous ce deuxième sens, comme le constate M. l’abbé Martigny, Il devient une formule d’éloge pour les morts et pour cette raison figure sur les tombeaux comme symbole de douceur et d’innocence.

C’est l’explication que nous donnerons de sa présence à la Bénisson-Dieu, car il était assurément à sa place sur le cercueil de la pieuse et triste veuve du comte Guy III, belle-fille du dévot fondateur de l’église abbatiale où elle voulut, elle aussi, habiter après sa mort.

Nous avons montré quelles circonstances curieuses ont amené la conservation au XVIIe siècle, et en dernier lieu la découverte du seul débris que nous possédions du monument funéraire construit en 1223 pour Alice de Suilly. Si cette précieuse épave est enfin et définitivement sauvée, il en faut rendre grâce à l’empressement éclairé de M. l’architecte Selmersheim, inspecteur général des Monuments historiques, au zèle de M. Chetard, architecte d’arrondissement et de M. l’entrepreneur Robin, à la bienveillance parfaite du si vénérable curé M. Coquard, qui continue les intelligentes traditions de M. l’abbé Dard, le premier historien de la Bénisson-Dieu, au bon vouloir et à la complaisance des autorités locales. Ce sarcophage de notre comtesse de Forez est maintenant déposé tout à côté de la belle plate tombe d’Humbert de l’Espinace. Espérons que les dalles tumulaires des deux abbesses Louise Houel de Morainville et Marie-Thérèse de Jarente pourront être prochainement relevées et installées, elles aussi, dans la petite chapelle-musée, à côté des autres témoins matériels si précieux de la grandeur historique de notre antique abbaye.

Référence : 4 P.154à172

Thème 2 : Architecture

Lieux : la Bénisson-Dieu

Référence : 13 P.25à28

Thème 1 : restauration

Thème 2 : Architecture

Lieux : Montbrison

BD, Tome VI, Le traité de 1173 entre le comte de Forez et l’église de Lyon. – Le château de Reculion. – Communication de M. Vincent Durand., pages 303 à 309, La Diana, 1892.

Le traité de 1173 entre le comte de Forez et l’église de Lyon. – Le château de Reculion. – Communication de M. Vincent Durand.

M. Vincent Durand s’exprime ainsi :

Je désire vous soumettre un petit problème de géographie forézienne que soulève le traité de 1173 entre le comte de Forez et l’église de Lyon.

Ce traité a été publié plusieurs fois (1). Je ne crois donc pas nécessaire d’en lire le texte, et me contenterai de vous en rappeler les dispositions générales.

_____________

(1) La Mure, Histoire du diocèse de Lyon, p. 308 ; Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, t. III, p. 28; – Ménestrier, Histoire consulaire de Lyon, preuves, p, 37: il a purement et simplement reproduit le texte de la Mure; – Aug. Bernard, Histoire du Forez, t. I, preuves, p. 4; – Monfalcon, Lugdunensis historix monumenta, p. 393.

J’ai suivi dans mes citations une copie très soignée d’Aug. Bernard, d’après l’original des archives nationales (P. 14001, cote 845), laquelle fait partie de son Cartulaire général de Lyonnais, Forez et Beaujolais, à la bibliothèque de la Diana.

_____________

Les deux parties, voulant établir entre elles une paix durable, conviennent de ce qui suit. A l’archevêque et à l’église de Lyon le comte cède tous les biens qu’il possède et les hommages qui lui sont adressés à Lyon même et au delà du Rhône, de Vienne à Bourgoin et de Bourgoin à Anthon, au confluent du Rhône et de l’Ain, ne se réservant dans cette région que les héritages qui lui pourraient échoir par droit de parenté. Sur la rive gauche de la Saône, il leur abandonne la suzeraineté du château de Péroges, de Birieu et de Montanay, en face de l’embouchure de l’Azergues. De son côté, l’église cède au comte, sous la réserve de certains revenus et de la suzeraineté de quelques châteaux, l’universalité de ce qu’elle possède sur la rive gauche de la Loire, au midi d’une ligne menée d’Amions à Urfé, puis à Cervière, et de là à Thiers. Au nord de cette ligne, chaque partie conserve ses possessions, l’église s’interdisant néanmoins de construire ou d’acquérir des places fortes en Roannais. Cet échange opéré entre leurs possessions les plus lointaines, les parties règlent leur frontière dans la région comprise entre le Rhône et la Saône d’une part et la Loire de l’autre. C’est là que le traité de 1173 a laissé dans notre géographie politique les traces les plus durables et qu’ainsi il mérite d’être considéré comme le véritable acte de naissance du Lyonnais et du Forez et, par suite, du département actuel de la Loire. En effet et sauf quelques modifications de détail introduites dans le cours des siècles, la ligne de démarcation qu’il institue entre les possessions et les zônes d’influence respectives du comte et de l’église correspond assez exactement à celle qui, jusqu’à la Révolution, a séparé le Forez du Lyonnais. Ainsi, du nord au sud, la limite, depuis les frontières beaujolaises, n’a pas cessé de partir de Villechenève pour aboutir à Sorbiers. De même, de l’est à l’ouest, la ligne séparative passait par un point situé entre Saint-Jean-Bonnefonts et Rochetaillée, pour atteindre le Rhône à Chavanay qui, attribué à l’église en 1173, devint forézien par la suite. La plus importante rectification de frontière se produisit à l’extrémité occidentale de la même ligne. L’église s’était réservée par le traité une étroite bande de territoire comprenant Saint-Jean-Bonnefonts, Villars, Saint-Genès-l’Erm, Saint-Victor, et aboutissant à la Loire. Il semble qu’elle ait voulu ainsi avoir un pied sur ce fleuve, de même que le comte continuait à en avoir un sur le Rhône par Maleval et la grande route, strata, venant de Forez par la croix de Montviol, route dont il retint la police. C’est sans doute pour éviter réciproquement que leurs communications ne fussent interceptées, que les parties contractantes neutralisèrent alors la région comprise entre la Tour-en-Jarez et Saint-Priest d’une part, et Saint-Chamond de l’autre, en stipulant qu’il ne pourrait y être élevé de fortifications. Cette langue de terrain, pénétrant comme un coin dans les possessions du comte, devait revenir et revint en effet au Forez.

Au traité de 1173 se rattache une question de géographie locale qui est jusqu’à présent restée sans solution.

Un article de ce document est ainsi conçu Citra Ligerim vero concesserunt (archiepiscopus et ecclesia) a Balbiniaco et Poliaco usque ad Vetulam Canevam, que infra terminos comitis est, quidquid juris habebant in mandamento Donziaci usque ad mandarnenturn Chamosseti, et a mandamento Reculionis usque ad inandamenturn Sancti Simphoriani : ita quod Maringe et Mais rernanerent infra terminos comitis. C’est la version de l’original des archives nationales (P. 14001, cote 845). Une bulle confirmative du traité de 1173 par le pape Alexandre III, en date du l er avril 1174, aux archives du Rhône (G. 125, no 6), donne la variante, in mandamento Reculionis. La même bulle a été imprimée dans les preuves de l’Histoire du diocèse de Lyon par La Mure, p. 308, et dans celles de son Histoire des ducs de Bourbon, t. III, p. 28; on y lit respectivement, a mandamentoet in mandamento ; mais, de plus, au mot Reculionis est substitué celui de Curnilionis, leçon suivie par tous les autres éditeurs et qui est certainement fautive. En effet, le texte de La Mure dérive, ainsi qu’il l’annonce lui‑même, d’une copie insérée au Livre des compositions du comté de Forez, aujourd’hui conservé à la bibliothèque de Saint-Etienne : or ce dernier porte très distinctement a mandamento Reculionis, comme l’original des archives nationales.

Où était situé ce lieu fort de Reculio (cette qualité résulte de son titre de chef-lieu de mandement (1)?

Si l’on se reporte au texte ci-dessus, on voit que le mandement de Donzy, dans la terre du comte, y est mis en regard de celui de Chamousset, dans la terre de l’église, et que le mandement de Reculio est mis en regard de celui de Saint-Symphorien. Et comme il est expliqué à cette occasion que la limite doit être établie de manière à laisser Mays et Maringe au comte, il semble que ces deux localités soient comprises entre Donzy et Reculio. On voit de plus, par un autre passage du traité, que Mays était lui-même chef-lieu de mandement: Et Greziacum et Argenteriarn usque ad mandamentum de Mais. Le même titre est attribué, à Châtelus. Castellutium et Fontanesium, cum mandamentis x mandamentum Castellucii, infra terminos ecclesie habetur. Ces indications combinées paraissent resserrer le site de Reculio dans un canton assez étroit, entre Mays et son mandement au N., Saint‑Symphorien et son mandement à l’E., Châtelus et son mandement au S.

_____________

(1) Le mandement était la circonscription territoriale dont les habitants fournissaient la garnison d’une place forte, où ils étaient tenus de se rendre dès qu’ils y étaient mandés, ordinairement à cor et à cri.

_____________

Ce point admis, toutes les vraisemblances me semblent se réunir pour placer Reculio à la Tour, autrefois la Tour-Saint-Romain, à un kilomètre environ en soir de Chazelles-sur-Lyon, sur la route conduisant à Saint-Galmier. Il existait autrefois en ce lieu une tour commandant le chemin, sans doute ancienne voie romaine, de Feurs au Pont-Français et de là à Vienne (1) et, à côté de cette tour, une église, Saint-Romain-le-Vieux, Sanctus Romanus Vetulus, Sanctus Romanus Vetus, qui parait avoir été la paroisse primitive de Chazelles. L’église de Saint-Romain-le-Vieux figure en 1184 dans la liste des possessions de l’Ile-Barbe confirmées à cette abbaye par le pape Lucius III (2); elle figure encore, concurremment avec la commanderie de Chazelles, Hospitale de Chasaleto, dans le pouillé du XIII e siècle publié par Aug. Bernard (3); elle disparaît des pouillés suivants, soit qu’elle ait été détruite, soit que le titre paroissial ait été transporté à Chazelles. Quant au donjon voisin, qui portait sans doute ombrage aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, il paraît avoir été abandonné de bonne heure.

On trouve à cet égard de curieux détails dans une charte du 7 mars 1267 (1268 n. st.), qui fait partie du Livre des compositions du comté de Forez, f° 12 (4). Cet acte est un accord entre Renaud, comte de Forez, et Robert de Montrognon, grand-prieur d’Auvergne, sur les droits de justice appartenant à la maison de Chazelles entre le château de Saint-Galmier et celui de Saint-Symphorien, d’une part, et ceux de Mays, de Bellegarde et de Châtelus, de l’autre, c’est-à-dire précisément dans la région où les termes du traité de 1173 nous conduisent à circonscrire nos recherches.

_____________

(1) V. M.-C. Guigue, Les voies anciennes déterminées par les hôpitaux du moyen-âge, dans les Mémoires de la Société littéraire de Lyon, 1876, p. 345, et le terrier Beauvoir de Chazelles, 1546-1547 (Archives du Rhône, H. 2438), f° 196 et 384.

(2) Le Laboureur, Mazures de l’Isle-Barbe, t. I, p. 117.

(3) Cartul. de Savigny et d’Ainay, p. 913.

(4) L’original est en déficit aux archives nationales. V. Huillard‑Bréholles, Titres de la maison ducale de Bourbon, n° 483.

_____________

Le comte réserve à ses officiers de Saint-Galmier l’exécution des sentences capitales prononcées par ceux du précepteur de Chazelles, mais il renonce à avoir des fourches patibulaires ou tout autre signe de juridiction dans la paroisse de Chazelles et Saint-Romain-le-Vieux, in perrochia de Chasaleto et Sancti Romain Veteris. La tour voisine de l’église de Saint-Romain ne pourra être par lui réparée et il n’y pourra mettre garnison que du consentement des Hospitaliers : Itemest actum quod turris que est apud Sanctum Romanum Veterem, videlicet illa que non est in ecclesia (quia ipsa de ecclesia ad dictum Hospitale pertinet) maneat in futurum sine edificio meliori, et quod nos dictus comes ipsam edificare, seu reedificare, non possimus, construere, seu cooperire, vel munitionem aliquam ponere, vel aliquivis nostrum credere vel tradere, qui aliquis de superius expressis poneret aliquid vel faceret in turri predicta, nisi de voluntate Hospitalis predicti vel ad commodum ejus; et si forte aliquis alius dictam turrim reedificare vellet, nos dictus comes debemus hoc defendere tanquam bonus gardator Hospitalis predicti. Item actum est quod si dicta turris quoquomodo destrueretur, vel ad dissolutionem deveniret, quod solum remaneret Hospitali predicto.

Il résulte de tout ceci que le comte de Forez possédait anciennement, au lieu dont il s’agit, une forteresse, consistant peut-être en une tour unique, mais qui, placée à cheval sur la route, en un point dominant les vallées de l’Anzieu au nord et de la Coise au midi, avait une valeur stratégique sérieuse; trop rapprochée d’ailleurs de Saint-Symphorien pour qu’il soit probable qu’une autre place forte possédant un mandement distinct existât entre deux. Le lieu où s’élevait cette forteresse devait avoir un nom particulier, car celui de la Tour n’est qu’une appellation commune applicable à un donjon quelconque, et celui de Saint-Romain indique simplement le patron de l’église voisine. Rien n’empêche d’admettre que ce nom primitif fût Reculio, ou plutôt Reculion. Il sera tombé en désuétude, comme la vieille tour en ruines, et le vocable de l’église du village aura seul subsisté, pour disparaître lui-même avec celle-ci (1).

La séance est levée.

Le Président,

Cte DE PONCINS.

Le membre faisant fonction de secrétaire,

Éleuthère BRASSART.

_____________

(1) Le département de la Loire renferme, à ma connaissance, deux autres lieux dont le nom rappelle celui de Reculion.

Le premier est le hameau de Reculon, commune de la Chamba, près d’un col remarquable traversé jadis par le chemin de Noirétable à Ambert, et aujourd’hui par un chemin d’intérêt commun.

Le second est un territoire au bord de la Loire, commune de Saint-Victor. Terrier Conchon de Saint-Victor, 1456, copie à la Diana, f° 58 ; réponse de J. Ramier: Item quasdam rippas et montagia… sitas in radio de Costa Plana, incipiendo in pede dicti radii a Petra Agulhon usque ad montagia dicti respondentis nuncupata de, Reculons a parte maritimum fluvium Ligeris (sic), sub annuo et perpetuo censu, etc. – Cf., fo 57.

_____________

Référence : 6 P.303à309

Thème 1 : geographie

Lieux : Lyon, Forez

Référence : 50 P.127à149

Thème 1 : commerce, monnaie

Thème 2 : Archéologie

Lieux : Chambles

Référence : 40 P.351à370

Thème 2 : Architecture, archeologie

Lieux : Janon (Rochetaillée-St Chamond)

Référence : 32 P.155à158

Thème 2 : Archives

Lieux : Essertines Basses

Référence : 15 P.262à268

Thème 2 : gatronomique

Lieux : Roannais

BD, Tome V, Le vin de Pâques. – Communication de M. Vincent Durand., page 8, La Diana, 1889.

Le vin de Pâques. – Communication de M. Vincent Durand.

M. V. Durand conserve la parole pour faire la communication suivante:

Dans la séance du 16 juin 1888, j’ai placé sous les yeux de la Société un compte de la fabrique de Trelins des années 1515 à 1518, où figurent plusieurs sommes dépensées pour vin des Pâques. A cette occasion, M. Eleuthère Brassart a établi un rapprochement entre la coutume que suppose cet article de dépense et les distributions de vin bénit qui se pratiquent encore à certaines grandes fêtes en Auvergne.

J’ai trouvé récemment, dans les archives de l’église de Saint-Laurent-en-Solore, un titre se rapportant au même usage. C’est le contrat de la fondation consentie par Pierre Polet, de l’Hôpital, en faveur de la luminaire de Saint-Laurent, d’une demi-quarte (4 litres) de vin, payable annuellement à la fête de Pâques, pro ministrando perrochianis dicti loci [Hospitalis] et.. Sancti Laurencii predicti. L’acte, reçu Antoine Tissier de la Valette, prêtre, notaire de l’officialité de Lyon, est daté du ter avril 1483. l’Hôpital faisait jadis partie de la paroisse de Saint-Laurent-en-Solore.

Référence : 32:55,8

Thème 2 : Archives

Lieux : St Laurent en Solore

Référence : 24 P.239à252

Thème 2 : Archives

Lieux : Bourbonnais, Forez

BD, Tome VI, Législation ancienne sur les enfants trouvés. Communication de M. Matagrin., pages 107 à 108, La Diana, 1891.

Législation ancienne sur les enfants trouvés. Communication de M. Matagrin.

M. Matagrin donne ensuite lecture d’une information faite par Ponthus, notaire royal à Saint Laurent, capitaine châtelain de la juridiction ordinaire du prieuré de Courzieux, à la requête de M. Jean-Irénée de la Roue, notaire royal à Bessenay, procureur d’office de ladite juridiction, en présence de Deleuillon, notaire royal à Courzieux, commis greffier à cette, occasion, le 22 juin 1708.

Des diverses dépositions, il résulte qu’un enfant abandonné avait été trouvé à la porte de la chapelle de Saint Bonnet le Froid par messire Olivier Torrette, chapelain, qui la remit entre les mains du sieur Blanc, hôtelier.

Celui-ci le porta au château de Courzieux, dont le seigneur prieur, comme haut justicier, était chargé des soins moraux et matériels à donner aux enfants trouvés sur sa juridiction, jusqu’à ce qu’on eût retrouvé leurs parents.

Ce fut ensuite de ces faits qu’il fut procédé à l’information dont il s’agit, laquelle contient déposition de sept témoins et condamnation à une amende de dix livres d’un huitième, qui ne s’était point présenté.

Cette enquête ne contient que des détails sur la manière dont fut trouvé l’enfant, et tout l’intérêt de la procédure est dans l’exemple qu’elle fournit de la charge imposée aux hauts justiciers d’élever les enfants trouvés sur leur juridiction. Cette obligation était générale: c’est du moins ce qui résulte d’un arrêt du 30 juin 1664 rapporté au Journal des audiences.

Le haut justicier était tenu de nourrir les enfants jusqu’à l’âge de sept ans, de les faire instruire dans la foi et préalablement de les faire ondoyer (1).

Il est aussi à remarquer que la loi de l’époque punissait dé mort l’abandon d’enfants (2), crime qui néanmoins ne laissait pas d’être fréquent.

_______________

(1) Cf. De Terrière, Dictionnaire de droit, à l’article : Exposition de part.

(2) Édit de Henri II, du 4 mars 1556.

_______________

Référence : 6 P.107-108

Thème 2 : Bibliothèque

Lieux : Courzieu

Référence : 47:55,4

Thème 2 : Vie de la société

Référence : 9 P.57-58

Thème 2 : Archives

Lieux : Essertines en donzy

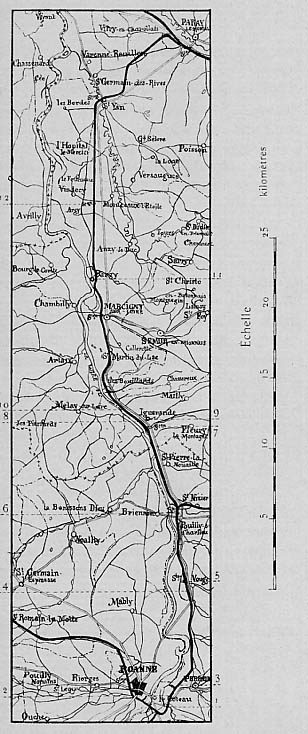

M.Le docteur Léon Perdu, Des découvertes archéologiques et géologiques dues aux travaux de construction de la ligne de Roanne à Paray-le-Monial, BD, Tome VIII, pages 23 à 34, Montbrison, 1895.

Le voyageur, qui va de Roanne à Paray-le-Monial, en longeant la vallée de la Loire, suit une voie naturelle parcourue par tous les peuples qui ont occupé la Gaule.

Il côtoie dans sa route des stations géologiques importantes.

Aussi, les fouilles faites dans cette région ont-elles donné d’abondants résultats, et les travaux nécessités par la construction du chemin de fer qui unit ces deux villes ont-ils mis sous les yeux des débris remarquables des civilisations anciennes, des fossiles et des minéraux intéressants.

Toutes ces découvertes ont été notées avec soin par mon père, ingénieur de la ligne de Roanne à Paray-le-Monial. Je publie ici le résultat de ses observations, joint à la relation des recherches que j’ai faites moi-même et de quelques remarques personnelles.

Je suivrai pas à pas la voie ferrée, et, en chemin, j’indiquerai toutes les études entreprises par nous, toutes les stations géologiques ou archéologiques que l’on rencontre.

L’authenticité de nos découvertes est, je crois, hors de doute, puisqu’elles ont été faites par mon père ou sous ses yeux, parfois par moi, mais toujours contrôlées avec soin. L’amateur qui tiendrait à se renseigner par lui-même peut examiner nos trouvailles soit aux musées de Roanne et de Paray-le-Monial, soit à la Diana où je les ai présentées et où quelques-unes resteront, soit chez moi, où je serai heureux de les lui montrer.

Nos points de repère sont faciles à reconnaître, puisque nos explorations ont été faites là-même où passe la ligne (1).J’offre donc au voyageur un guide d’un nouveau genre et, au lieu de lui indiquer les sites et les monuments qui s’échelonnent sur sa route, je ne lui parlerai que de ce qui est dérobé à ses yeux et des richesses que renferme le sol sur lequel il circule.

____________________________

(1) Dans une carte qui accompagne mon mémoire, j’ai indiqué avec soin, par des numéros, le lieu où chaque découverte a été faite.

_____________________________

I. Cartes des découvertes archéologiques et géologiques dues aux travaux de construction de la ligne de Roanne à Parray-le-Monial.

Au sortir de la première station, celle du Coteau, nous notons une première découverte : en jetant les fondations du pont sur le Rhins (1), on a trouvé sur la rive droite, à une profondeur de plus d’un mètre, une pointe de pique et un mors de cheval. Ces objets étaient bien conservés.

Deux cents mètres au-delà, en suivant la ligne, et à la même profondeur, on a exhumé un crâne d’homme.

Il avait subi peu d’altération, bien qu’il faille, à mon avis, le faire remonter à plusieurs siècles. Il devait appartenir à un adulte vigoureux; les dents étaient solidement implantées.

Nos explorations, en cet endroit, ont été fort sommaires, nous leur devons néanmoins un crâne humain, un mors de cheval et une pointe de pique. Sans aucun doute, des fouilles méthodiques donneraient d’heureux résultats.

M. Éleuthère Brassart a bien voulu m’indiquer, à ce sujet, un passage de la Mure (2) où le vieil historien signale, en l’année 1377, pendant la guerre de Cent-Ans, une sanglante rencontre entre Anglais et Français, près de ce pont du Rhins. Les Anglais périrent en grand nombre et ce lieu fut nommé le Cimetière des Anglais. Dans une note, M. Steyert fait judicieusement observer que ce fait d’armes a dû se passer en 1374.

_______________

(1) N° 1 de la carte.

(2) La Mure, Histoire des ducs de Bourbon, tome II, page 60.

_______________

-26_

Quelques pas plus loin (1), j’ai recueilli de nombreux vestiges d’habitations gallo-romaines : briques, amphores, plaques de marbre, etc. Ces débris sont dispersés sur une étendue de plus d’un kilomètre carré. Très nombreux en certains centres, ils disparaissent totalement en d’autres points, attestant ainsi l’emplacement de plusieurs villas romaines.

Au même endroit, ont été trouvés par mon père et par moi des objets que l’on qualifie de celtiques : un pilon en silex devant servir à écraser les grains, une hache polie en grès vert.

Ceci nous permet de supposer qu’il existait, dans la vaste plaine traversée par la route de Roanne à Perreux, une colonie celtique, qui, renversée par les envahisseurs romains, se releva plus importante.

Une colline (2 se dresse à l’est de cette plaine ; elle a été fortement échancrée par les travaux du chemin de fer, ce qui permet d’embrasser d’un coup d’oeil les couches géologiques qui la composent.

Au sommet, sous la terre végétale, se place le terrain diluvien (3) qui a là une puissance de 2 mètres environ ; au-dessous, l’étage moyen du tertiaire. Cette assise est formée de couches argileuses, aux nuances variées, à stratification horizontale. Je n’y ai vu que de rares fossiles, tous énormes t appartenant au genre Ammonite, de gros morceaux de quartz améthyste d’une superbe cristallisation et d’une fort belle couleur.

_______________

(1) N° 2 de la carte, au lieu connu sous le nom de Moulin-Tampon.

(2) N° 3 de la carte, la butte des Franchises.

(3) Ce terrain diluvien ou diluvium a été nommé ainsi parce qu’il a été caractérisé par des phénomènes météorologiques remarquables : une grande fréquence des pluies qui a déterminé l’extension des cours d’eau et des glaciers.

_______________

-27-

De cette colline, la voie s’infléchit du côté de la Loire, et sur ses rives, on a remarqué des pierres percées qui servaient aux pêcheurs primitifs de plomb de filet.

Peu avant la station de Vougy, la ligne franchit un long coteau en pente douce, caché sous une épaisse couche de tourbe noire (1). Dans cette tourbe, à moins d’un mètre de profondeur, j’ai ramassé des poteries gauloises, pétries à la main, faites d’une argile noirâtre, ornées de coups d’ongle régulièrement disposés, dessins tout primitifs.

Près de là, d’autres fouilles nous ont mis en possession d’un bracelet en bronze, ciselé de rainures obliques. Il a subi, en deux points, l’action d’un feu violent qui l’a fondu en partie, et on peut se plaire supposer qu’il servait de parure à un guerrier qui fut, suivant l’antique coutume, mis sur le bûcher près sa mort, revêtu de ses ornements.

Les fondations de la gare de Vougy (2) ont mis sous nos yeux des objets intéressants:

Des briques romaines de grandes dimensions adossées les unes contre les autres en forme de V renversé formant une conduite d’eau, puis une douzaine de boules, en terre cuite, aplaties, percées d’un trou circulaire ; une autre pièce est de forme pyramidale.

_______________

(1) Aux Ditières, n° 4 de la carte.

(2) N° 5 de la carte

_______________

-28-

Ces objets servaient de contrepoids de métier à tisser à l’époque gallo-romaine; ils montrent l’ancienneté de la fabrication des tissus dans la région et sont des pièces de noblesse pour l’industrie roannaise.

La voie nous amène ensuite à la station de Pouilly-sous-Charlieu (1). Ce village est bâti sur des couches géologiques à signaler. Nous observons une des assises inférieures du lias, qui se compose de bancs de pierre grisâtre, abondants en fossiles ( ostrea arcuata, ostrea cymbium, turbo , ammonites, bélemnites, etc). La carrière située entre Pouilly et Charlieu en donne une excellente idée. Au-dessus est le lias supérieur, formé de marnes rougeâtres.

M. Coste, ancien conservateur du musée de Roanne, dit, d’après Gruner, que le lias commence à Vougy et il ajoute : C’est le commencement de cette longue bande qui, par la Bourgogne, atteint, d’une part, la ceinture que

le terrain jurassique développe autour des terrains primitifs du centre de la France, et, de l’autre, les montagnes du Jura.

L’étage qui surmonte le lias, l’oolithe, s’y remarque aussi. Il affleure à Saint-Nizier, où on a constaté, de plus, du fer oxydé en roches (2).

_______________

• No 6 de la carte.

• Le territoire de la commune de Saint-Nizier-sous-Charlieu a livré de nombreuses antiquités romaines (Émile Petit, Antiquités gallo-romaines de Saint-Nizier-sous-Charlieu , dans le Roannais illustré , t. I, p. 104 et 105, pl. ; — Fore pittoresque et monumental , p. 182).

Nous signalerons tout particulièrement l’urne en bronze argenté conservée par M. Vadon et qui a été trouvée en 1885 au lieu de Varennes. Cette pièce remarquable a figuré à l’Exposition rétrospective de Roanne en 1890 (E. Jeannez, Inventaire des principaux, objets ayant figuré à l’Exposition rétrospective Forézienne, etc., p. 25, et planche de M. P. Roustan, n° 37).

______________

-29-

La station suivante, celle d’Iguerande (1), présente un grand attrait pour le géologue. Le village est construit sur une épaisse couche de terrain diluvien, la première assise du terrain quaternaire. Cette assise, d’une puissance de plus de 10 mètres, est un mélange de gros sable et de galets aplatis.

Les travaux du chemin de fer l’ont profondément labourée.

Un excavateur en a extrait, au milieu des déblais, deux défenses de Mammouth ( Elephas Primigenius ), plusieurs dents énormes de ce même mammifère, dont une seule pèse plus de 7 kilogr. ; deux d’entre elles présentent des boursouflures, des érosions pathologiques.

Seraient-ce des traces de carie dentaire ?

Les défenses ont été brisées par l’excavateur reconstituées, elles auraient une longueur de plus de 3 mètres.

J’ai découvert, dans le même terrain, des ossements et des bois de cervidés. Un d’eux est fort curieux, il a été taillé de main d’homme et montre que nos premiers ancêtres étaient contemporains de ces animaux antédiluviens.

_______________

(1) N° 7 de la carte

_______________

-30-

J’ai été frappé de la quantité d’ossements trouvés dans le diluvium d’Iguerande, mes recherches n’ayant jamais été infructueuses. Ces fossiles n’ont pas été accumulés en cet endroit par le courant du fleuve ; ils n’ont pas été roulés par les eaux, leur état de conservation est parfait. A Vougy, où se voit une épaisse couche de diluvium de même nature, on n’a pu découvrir aucun fossile, malgré les grands travaux du chemin de fer.

Ces ossements appartenaient donc à des animaux ayant vécu dans la contrée.

Iguerande n’est aujourd’hui qu’un village, quelques maisons groupées entre la Loire et la colline; le fleuve n’est encore qu’une rivière, le terrain y est d’une fertilité médiocre.

Si on reconstitue par la pensée cette région telle qu’elle devait être aux temps antédiluviens, on se la représente baignée par un fleuve majestueux (1), couverte d’une végétation luxuriante et animée par des troupeaux de bêtes aux formes gigantesques.

J’ai dit que nos premiers ancêtres y ont laissé une trace, en taillant de leurs mains un bois de cerf ; un peu plus loin (2), j’ai trouvé d’eux un autre vestige, une hache en porphyre vert, admirablement taillée et polie. Cette roche ne s’observe pas dans la région ; la hache a donc été taillée au loin et apportée à Iguerande.

Les Romains ont fondé de nombreuses villas dans les environs.

_______________

(1) Les alluvions de la Loire s’étendent sur une largeur de plusieurs kilomètres.

(2) N° 10 de la carte. À Pesselle, dans un terrain d’alluvion. J’ai trouvé cette hache à un mètre de profondeur.

________________

A quelques centaines de mètres de la gare d’Iguerande (1), dans la grande tranchée, on a retiré des déblais une cassette en bronze renfermant une centaine de monnaies romaines. Les ouvriers, auteurs de cette trouvaille, s’en sont emparés et l’ont vendue avec son contenu.

Mon père n’a pu retrouver que la clef du coffret, une élégante clef dont l’anneau peut se mettre au doigt comme une bague, et quelques médailles en argent et en bronze : Vespasien : moyen bronze (Cohen, 2e édit., n° 167), argent (n° 371) ; Antonin-le-Pieux : argent (n° 284), moyen bronze très fruste; — Faustine mère, argent (nos 26 et 128) ; — Faustine jeune, grand bronze (n° 25) ; — Élagabale, argent (n° 184) ; — Philippe père, moyen bronze (n° 184) ; — Trébonien Galle, argent (n° 84).

A quelques pas de là (2), mon père a relevé les restes d’une villa romaine.

Ses fondations sont encore apparentes ; on a ramassé en cet endroit des briques romaines, des meules dont une en lave, des vases, des poteries sigillées. J’y ai recueilli un fragment de vase sur lequel étaient gravées des feuilles et un hippogriffe fort bien dessinés.

Les paysans, propriétaires du lieu, m’ont affirmé avoir découvert un petit vase rempli de monnaies.

D’ailleurs, sur une surface de près d’un kilomètre carré, abondent les vestiges d’habitations romaines.

_______________

(1) N° 8 de la carte.

(2) N° 9 de la carte. A quelques mètres à droite de la route près de 1a ferme. à 500 mètres d’Iguerande environ

_______________

On voit quel vaste champ d’exploration offre cette région, que l’on recherche les ossements des animaux disparus ou les traces du séjour de nos premiers ancêtres. D’Iguerande à la gare de Marcigny, rien d’intéressant à relater, pas de tranchée qui, creusant profondément le sol, nous ait révélé quelque objet curieux.

Rien n’a été observé à Marcigny même, mais plus loin, à 4 kilomètres, à Baugy, affleure le terrain jurassique riche en fossiles et en minéraux et qui forme le coteau de Chenoux (1).

La partie supérieure de la colline est en oolithe moyenne ou grande oolithe ; ce sont des marnes argileuses jaunâtres et des bancs de calcaire entroque, contenant des ammonites et des pecten .

À la partie inférieure de l’oolithe, les marnes deviennent rougeâtres, le lias supérieur commence (2), l’oolithe inférieur manquant en cet endroit.

Les fossiles y sont d’une abondance extraordinaire, le flanc du coteau en est parsemé. Une heure de recherche suffit pour se rendre possesseur de toute une collection, et je signale ce point à tous les jeunes géologues avides de découvertes.

_________________________

(1) No 11 de la carte.

(2) Cette assise correspond au Toarcien de d’Orbigny.

__________________________

Une exploration attentive m’a permis de faire une trouvaille intéressante : d’énormes vertèbres, de gigantesques ossements ayant appartenu aux grands sauriens de l’époque secondaire, et qui par leurs dimensions colossales rappellent les débris des grands mammifères d’Iguerande. Les seules roches à signa1er sont l’oxyde de manganèse, le sulfure et l’oxyde de fer (1).

La ligne nous conduit ensuite à Montceau-Vindecy (2), puis à une vaste plaine entre la Loire et l’Arconce. La couche qui s’étend sous la terre végétale est l’étage moyen du tertiaire (3).

En traversant cette plaine, le voyageur aperçoit de la portière du wagon un clocher élancé dominant les bois ; c’est celui de l’église d’Anzy-le-Duc, superbe monument roman, fondé, dit-on, par saint Hugues de Poitiers, abbé de Cluny (4).

Puis Saint-Yan, et la voie descend avec rapidité dans la vallée de la Bourbince, où s’élève Paray-le-Monial, dernière station de la ligne.

Ma tâche est donc finie et je n’ai plus qu’à me résumer en quelques mots. Les tranchées de la ligne de Roanne à Paray-le-Monial ont profondément entamé les étages supérieurs du tertiaire et deux couches géologiques fort remarquables par le nombre et la beauté de leurs fossiles: le terrain jurassique à Marcigny, le terrain diluvien à Iguerande.

_______________

(1) Les fossiles les plus abondants sont les suivants : Ammonites serpentinus, ;nargaritatus, communis ; Belemnites digitalis, tripartitus, elongatus ; Pentacrinites; Turbo ; Lima gigantea; Unio; Nucula lacryrna; Pecten . Le musée de Lyon renferme une petite collection de fossiles trouvés en cet endroit.

(2) N° 12 de la carte.

(3) Voir la carte géologique de M. Manès.

(4) V. Félix Thiollier, L’Art roman à Charlieu et en Brionnais, planches 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 54, 75, 76 ; et étude archéologique et descriptive par E. Jeannez, p. 73 et suiv.

_______________

-34-

De la plaine de Roanne jusqu’au-delà d’Iguerande, sur une étendue de plus de 30 kilomètres, les travaux de la ligne ont mis sous nos yeux de nombreux vestiges des civilisations anciennes.

La conclusion de mon étude est que cette région de notre Forez a été, aux âges géologiques, recouverte d’une flore magnifique et animée d’êtres nombreux, dont quelques-uns avaient des formes si gigantesques que leurs débris atteignent et même dépassent ceux que l’on admire dans nos grands musées.

Dans cette contrée, se sont installées les peuplades de l’ancienne Gaule.

Après la conquête de César, les romains et les gallo-romains y ont bâti de nombreuses villas; c’était, pour notre pays, l’aurore d’une prospérité qui n’a fait que s’accroître.

Référence : 39 P.331à342

Thème 2 : Archives, architecture

Lieux : St Just en Chevalet

Référence : 26 P.201à214

Thème 2 : Archives

Référence : 57 P.112à120

Thème 1 : généalogie

Lieux : Montbrison

Référence : 57 P.337à351

Thème 1 : généalogie

Lieux : Montbrison

Référence : 56 P.197à214

Thème 1 : généalogie

Lieux : Cesay

Référence : 55 P.97à102

Date : 1996

Thème 2 : Vie de la société

Référence : 41 P.211à215

Thème 1 : testament

Thème 2 : Archives

Lieux : Forez

Référence : 59:55,2

Date : 1954

Thème 2 : Archives

Lieux : Aix en Provence

Référence : 37 P.4à11

Thème 2 : Archéologie

Lieux : Montbrison

Référence : 7 P.109 à135

Thème 2 : Architecture

Lieux : Forez

Référence : 17 P.84à96

Thème 1 : mémoires

Thème 2 : Bibliothèque

Lieux : Montbrison

Référence : 45 P.145à149

Thème 2 : Archives

Lieux : St Nizier de Fournas

Référence : 31 P.100à204

Thème 1 : généalogie

Thème 2 : Archives

Lieux : Jas